基因编辑技术理应获得诺贝尔奖,但我们应该继续质疑它是如何使用的

民间认为,阿尔弗雷德·诺贝尔(Alfred Nobel)之所以设立这些奖项,是因为他对自己靠炸药的破坏力发家感到内疚。这似乎更像是一个形象管理的例子:1888年,诺贝尔不安地发现自己被纪念为“死亡商人”,当时一名法国记者把阿尔弗雷德的兄弟的死亡误认为了他的死亡。为了改善他的遗产,他宣布将他的大部分遗产投资于一个基金,以奖励那些在过去一年中为人类带来最大利益的人。

然而,目前还不清楚诺贝尔是否真的对他的炸药生意感到难过。就像弗里茨·哈伯(Fritz Haber, 1918年化学奖得主)研究毒气战一样,他似乎认为,将军和领导人可用的武器越可怕,他们就越可能在武装冲突中退缩。(我们似乎经常低估西格蒙德·弗洛伊德所谓的死亡本能。)

尽管如此,诺贝尔仍然是科学进步臭名昭著的双面神的化身。然而,“双重用途”这个短语并不能公正地描述它:许多重要的发现都有复杂的社会影响,而且应用并不容易被简单地归类为好或坏。今年获得诺贝尔化学奖的研究比以往任何时候都更有力地说明了这一点。

Crispr争议

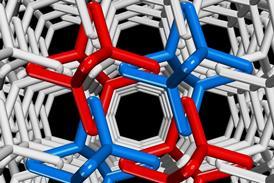

用于精确编辑基因组的Crispr技术——使特定基因或DNA序列能够被精确定位,并被剪切或替换——一直是诺贝尔奖的板上钉钉的事,因为自2012年左右问世以来,它深刻地改变了基因编辑科学和技术。这只是一个“何时”的问题。——更有问题的是,“谁?”“没有人怀疑今年的获奖者詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和艾曼纽·夏彭蒂埃(Emmanuelle Charpentier)值得认可;问题是还应该包括谁(如果有的话)。

然而,与Crispr应该如何使用以及可能如何使用相比,这只是一个小争议。诺贝尔奖颁奖词只是简单地提到了这样一个事实:“Crispr-Cas9技术的力量也引发了严重的伦理和社会问题。(Cas9是该方法中使用的主要dna裂解酶。)但是,对人类基因组进行精确改变的能力引发了各种各样的难题,比如我们应该在这方面走多远。基因组工程是否应该局限于避免遗传疾病,或者它是否可以被用于基因增强?我们如何区分它们呢?可能或允许的极限在哪里——比如说,赋予我们红外视觉,或对极端寒冷的耐受性,或光合作用的能力?

如果这些基因被从后代中“剔除”,那么这些基因的使用对现有遗传疾病或缺陷人群的地位意味着什么?我们能否希望确保公平地获得这些强大的技术,还是它们会扩大富人和穷人之间的鸿沟?我们是否应该在人类生殖细胞上使用Crispr技术,让基因改造遗传给后代?

未知的后果

自2018年中国生物学家贺建奎使用Crispr修饰用于体外受精的双胞胎胚胎,导致两名女孩出生后,最后一个问题变得特别具有爆炸性。据称,这两名女孩的基因中含有防止感染艾滋病毒的等位基因。这不仅是因为贺建奎绕过了道德规范,甚至也不是因为他选择使用生殖细胞编辑来进行先发制人的保护。另外,他的工作做得相当糟糕,而且没有任何明确的证据表明手术是安全的。

且不说关于遗传修饰的伦理问题,Crispr在这一点上可能是有风险的,因为它不一定像有时描述的那样准确。它可以而且确实导致脱靶修改,其健康后果是未知和不可预测的。到目前为止,贺建奎手术后出生的双胞胎女孩似乎健康状况正常,但这仍处于早期阶段。他的行为几乎受到了生物界的普遍谴责,包括杜德纳,他说,只有在“明显未满足的医疗需求存在”的情况下,才应该支持对胚胎进行基因组编辑。

他因“非法行医”被判处三年监禁和300万元(34.5万英镑)罚款。尽管如此,他证明Crispr生殖细胞编辑并不一定是灾难性的,这打开了闸门。其他研究人员正在申请将其用于生殖目的。然而,许多人建议在社会、医学和伦理问题得到适当考虑之前在全球暂停使用。杜德纳倾向于明确的监管,正如诺贝尔奖颁奖词所述,世界卫生组织已经成立了一个委员会,就可能采取的形式提出建议。

许多科学家和生物伦理学家都同意杜德纳的观点,即人类基因组编辑是不可避免的,也是合理的,一些人认为它的医疗潜力不应该被过度推迟。美国哈佛大学(Harvard University)生物学家乔治•丘奇(George Church)是最自由主义者之一,他强调Crispr只是实现这一目标的几种方法之一。最终,他主张重写而不是(有点混乱的)编辑,并在去年夏天向我解释了他从头重写整个人类基因组的目标,这提高了更广泛但更准确的修改的前景——例如,使致病病毒无法识别我们的DNA。现在看来,这样的雄心壮志可能比一年前更有吸引力。

诺贝尔自己工作的真正教训是,科学并没有脱离社会,它的目标和含义既不是中立的,也不是摩尼教的。在这方面,Crispr的确是一个合适的选择。

暂无评论