量子计算专家反映在他的童年在墨西哥,他为什么离开美国,加拿大,以及如何教授就像吸血鬼

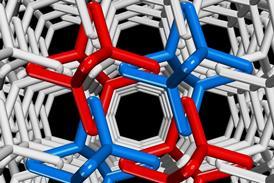

艾伦Aspuru-Guzik教授化学和多伦多大学的计算机科学。他的研究重点是彻底改变化学利用计算机科学。他已经收到了国防部高级研究计划局青年教师奖,斯隆研究奖学金,以及麻省理工学院技术评论给他最高35岁以下的创新者

我在墨西哥城长大的儿子一个电气工程师和一个精神分析学家。我哥哥和我喜欢电脑和我们用各种各样的东西,很喜欢与朋友交流。在1992年,我们得到了我们的第一个调制解调器和我们建立一个公告板服务(BBS)——的一个系统,人们叫到。我们叫胭脂BBS,这意味着仙人掌,它很受欢迎。这是一个很有趣的方式进入计算机世界,增长我第一次与一群人“业务”——不同于运行一个研究小组或一个小公司。让我有一个复杂的决定是否学习化学或计算机科学当我即将进入大学。

当我还是个孩子的时候,我去挪威国际化学奥林匹克竞赛代表墨西哥。这让我意识到,我们生活在一个全球化的世界,它鼓励我和帮助我倾向于化学。在我的职业生涯中,我一直在想可以使用电脑来解决化学问题。例如,我沉迷于电脑解决了薛定谔方程。我在博士后进入量子计算,然后我进入机器学习。最后,当我搬到多伦多,我在化学和计算机科学,会任命解决面临的悖论,我18岁的时候,41岁。这是很酷。

1988年我的第一辆车是一个灰色的大众甲壳虫,我祖父把它卖给了我。他当然给了我一个折扣。我使用了一些钱从奖学金买的车,,开车在墨西哥城。我女朋友住很远,所以这是一个非常有用的工具,坠入爱河。我那辆车大约三或四年,然后我和我哥哥——他也有一个大众的错误——汇集我们的资源,四分五裂的卖掉了两辆车,并买了一辆车,我们称为“El Fronterizo”,或“边境汽车”。这是一个非常大的,1986把福特雷鸟。唯一的问题是,其燃料表不工作所以找出如果你有气体或不是你有突然刹车,倾听它来回晃动。我卖掉了那辆车的钱转移到美国,我在加州大学伯克利分校博士学位。El Fronterizo成为机票。

我有两个孩子——一个9岁和一个6岁,我喜欢出去玩。他们是一个无穷无尽的能源。我也喜欢跑马拉松。有时我和我的小组成员一起去,有时我去跑步和我的小6岁的喜欢。我发现一个很好的方式,让我的心在其他地方,把精力集中在自然和我的身体和世界,而不仅仅是科学。

我现在住在多伦多,加拿大,我很高兴。这是一个非常多样化的城市,一个世界上最国际化的地方有超过100种语言。这是我的孩子成长的好地方。我搬到这里,因为我的不满日益增多,美国的政治气候。左派和右派之间的一场战争,我们应该如何生活和不同的想法。它不是一个对话了,它是开放的战争,我感到非常失望在美国民主是如何展开。所以,我决定用我的脚投票和贡献我的科学人才。

工作是我最喜欢的地方在一个会议室和一个研究生或博士后,坐在黑板前面讨论一些令人兴奋的科学项目或想法。当时间可以飞,我可以花上几个小时。最近我做的少,因为搬到多伦多的官僚主义很重,但我期待着回到我花了整个下午的根源与连续的会议我的学生。我们教授有点像吸血鬼,养活了我们研究生和博士后的热情和精力。

科学是在十字路口。国民党军队的崛起,当然我们看到的政治两极化,我真的希望,科学不是夹在这些裂痕。我们现在比以往任何时候都更需要科学来帮助解决我们所面临的问题,进行基础研究,也教育人们如何思考和理性的方式解决问题。

还没有评论