科学家的个人价值观应该影响他们所获得的荣誉

南加州大学的化学家Anna Krylov在最近的一篇文章中指出物理化学通讯杂志科学正变得危险地政治化。1在同一份杂志的回应中,2我认为科学本身一直是政治性的;问题不在于如何预防,而在于如何应对。

克雷洛夫的文章实际上是政治伪装成客观性的一个典型例子。她说:“我目睹了越来越多的人试图将科学和教育置于意识形态的控制和审查之下。”她指的是关于种族和性别偏见和不平衡的讨论,关于威廉·肖克利(William Shockley,明显的种族主义者)等人的提名纪念馆的适当性,以及对公平、多样性和社会正义的呼吁。她说,这样的努力是“极左意识形态”的例子,正在“把STEM教育变成一场闹剧”。

这里有一个有效的观点:我们确实需要对是否以及何时重新命名机构和奖项进行深思熟虑的讨论,如果它们的命名是基于对促进当今科学平等不利的价值观。正如我在回答中所说的,彼得·德拜最初被从乌得勒支大学纳米材料研究所除名,当时他在2006年被指控与纳粹勾结3.是不成熟和欠考虑的。“取消”他并不是解决办法,但假装没有问题也不是解决办法。

在客观的幌子下,政治化的陈述正被偷偷地带入化学文献中

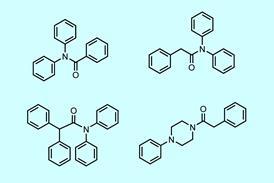

克雷洛夫暗示,任何根据“黑人的命也重要”和有据可依的基于种族、性别和阶级的歧视来重新考虑科学实践的做法,都是对民主和对真理的威胁,相当于斯大林主义的苏联。还有她对2020年出版的书等资料来源的引用愤世嫉俗的理论(与一名右翼煽动者合著),这暴露了她的文章高度政治化。(与此同时,她经常引用维基百科(Wikipedia)作为历史资料,却暴露了维基百科的另一面。)就像最近臭名昭著的例子在有机合成的发展回顾中,包括了对使科学更具包容性的努力的谴责,我们可以合理地感到担心,在客观的幌子下,政治化的声明被偷偷带进化学文献中。

这强调了科学历史学家娜奥米·奥里斯克斯(Naomi Oreskes)提出的观点,即当科学家辩称他们以价值中立的方式展示他们的工作时,我们不仅不应该相信他们,而且我们也有理由不真正信任他们。当然,我们可能不需要担心某些人的马克思主义倾向已经渗透到他们的阿伦尼乌斯阴谋中——但科学家被要求在他们的论文中声明可能的利益冲突和资金来源是有充分理由的。

奥瑞斯克斯在她最近的书中对科学和价值观的仔细讨论之间的对比为什么相信科学?克雷洛夫的分析过于简单化,再直白不过了。说到这里:克雷洛夫说,以德国物理学家、诺贝尔奖得主约翰内斯·斯塔克的名字命名斯塔克效应“没有引起我的情感反应”。也许这是因为她认为斯塔克只是“为从德国机构中驱逐犹太人辩护”(用她的话说),不知道他是一个狂热的纳粹分子和一个恶毒的反犹分子,他称希特勒是“上帝在种族更纯洁的时代的礼物”。

取消对种族主义者、至上主义者和奴隶贩子的致敬不是取消历史,而是相反

克雷洛夫提供了一个特殊的等价。她告诉我们,玛丽·居里因为与保罗·朗之万的婚外情而差点被诺贝尔委员会取消提名,艾伦·图灵也因为同性恋的不道德行为而被取消提名。篇幅有限,我只能补充一点,这些都是对真实历史的讽刺。但是,如果说我们应该犹豫是否要停止尊重种族主义者,因为我们将沉溺于与早期压迫或排斥女性、同性恋者或“非雅利安人”背后相同的冲动,这难道不奇怪吗?

历史学家一再指出,拆除种族主义者、至上主义者和奴隶贩子的雕像和其他纪念物并不是取消历史,而是相反:承认这些公开庆祝活动掩盖了历史。奖项和荣誉扭曲了这段历史:持有令人不快观点的科学家如果获得了诺贝尔奖,就会得到更多的关注和宽容,詹姆斯·沃森(James Watson)的种族主义观点就是一个明显的例子。

克雷洛夫说得对:“科学家不是圣人。他们生在自己无法选择的地方和时代。“然而,如果我们用事物的名字来命名它们,我们就不会在某种程度上提升和神圣化它们,这是荒谬的。就我个人而言,我可以接受德拜的长度和哈伯的过程,但我不认为继续创造这样的财富人质是非常明智的。

参考文献

1.维多,期刊。化学。列托人。, 2021,12, 5371 (doi:10.1021 / acs.jpclett.1c01475)

2.P球,J,物理。化学。列托人。, 2021,12, 6336 (doi:10.1021 / acs.jpclett.1c02017)

3.M Eickhoff,以科学的名义?P. J. W.德拜和他在纳粹德国的生涯.阿克桑特,阿姆斯特丹,2008年

1读者的评论