妮娜·诺特曼嗅出了人类信息素和化学线索的证据

19世纪70年代,法国昆虫学家让·亨利·法布尔发现了化学交流的第一个证据。一只雌帝蛾被放在一个盒子里,几小时后取出。第二天,人们发现雄性飞蛾被神秘地吸引到了空容器上。法布尔意识到,吸引它们的本质一定是化学物质——雌性留下的一种物质,稍后会被雄性发现。

直到20世纪50年代末,第一种用于发送这种信号的化学物质才被分离和识别出来。德国生物化学家和诺贝尔化学奖得主阿道夫·布特南特证实,蚕丝醇是雌蚕蛾的性引诱剂。大约在同一时间,这类物质有了一个新名字:信息素。

“在蚕豆醇被化学鉴定后的60年里,英国牛津大学的动物行为研究员特里斯特拉姆·怀亚特解释说:“我们已经从动物王国的数千种不同物种中鉴定出了数千种信息素,尤其是昆虫,但现在越来越多的哺乳动物也存在信息素。”迄今为止发现的例子包括猪和大象体内的性信息素,以及兔子体内触发哺乳的乳腺信号。

这提出了一个有趣的问题:人类也使用化学物质进行交流吗?我们主要的交流工具可能是口语,但我们也经常使用面部表情和手势来传递信息。费洛蒙或其他化学线索也会在我们没有意识到的情况下发挥作用吗?怀亚特解释说,答案几乎肯定是肯定的。

神秘的谜题

现在,越来越多的行为实验提供了支持这一假设的证据。但即使如此搜寻工作开始于20世纪70年代到目前为止,还没有发现人类信息素。

类似于激素(生物体用来在自己的器官之间交流以调节生理和行为的化合物),信息素是一种化学信号,在同一物种的动物之间传递信息,以引起生理或行为反应。它们的存在就是为了这个目的,而且仅仅是为了这个目的,对它们的反应是天生的——不是必须学习的东西。一些已知的动物信息素是单分子的,但更多的信息素是由特定比例的多种化合物组成的。

在其他动物身上也发现了使用信息素以外的化学线索进行交流的情况,这些化学线索来自主要作用不是交流的化合物。迄今为止,大约有2000种挥发性有机化合物(VOCs)被发现被确定为自然释放的被人类排放到周围的空气中(不包括个人护理产品中的人造化合物)。这些挥发性有机化合物被呼出,通过皮肤渗出,并从尿液、粪便和唾液中释放出来。迄今为止检测到的化学物质包括醇、羧酸、酮、醛、酯和硫化合物。

我认为人们还没有意识到人体挥发物有多丰富

不同的人有不同的挥发性有机化合物,我们排放的化学物质的混合物不断变化。有一小部分是由基因决定的,但大部分是可变的,根据我们的年龄、饮食、健康状况和活动量不断波动。此外,一些排放的化合物在进入空气之前会被皮肤上的细菌改变(见挥发性有机化合物弹出框)。

“包括人类在内的动物都会释放出大量挥发性有机化合物,这反映了它们的内部状态。怀亚特解释说:“这些可能会被其他人察觉到,作为释放者情绪状态或健康状况的线索。”因此,我们可能下意识地知道要避开那些具有挥发性有机化合物特征的人,例如,有传染性疾病的迹象。

德国海因里希-海涅大学(heinrich - heine university Düsseldorf)的实验心理学家贝蒂娜·顿顿(Bettina Pause)解释说:“这种交流方式通常低于意识水平。”“这些分子的浓度很低,几乎没有气味。”这不是嗅觉交流,而是化学交流。”

由于多种原因,人类的化学通讯仍然是一个黑箱。首先,我们是行为异常复杂的动物。但同时,关于人类排放什么,特别是在不同的环境下,我们的知识仍然存在巨大的差距。美国德克萨斯大学奥斯汀分校的室内空气化学家Pawel Misztal说:“我认为人们没有意识到人体挥发物有多丰富,在这种化学个人电影中有多少未解码的信息。”

今天,寻找人类信息素和化学线索的人仍然是在大海捞针。

挥发性有机化合物的仪器持久性有机污染物

一些源自人类的挥发性有机化合物作为大型的非挥发性前体释放出来,然后通过皮肤上天然存在的细菌酶在皮肤上转化。典型的腋臭就是由羧酸和硫化物构成的。

瑞士香精香料生产商奇华顿(Givaudan)的体外毒理学家安德烈亚斯·纳奇(Andreas Natsch)一直在研究这个问题。他确定了挥发性有机化合物用气相色谱-嗅觉测定技术测定老化汗液的气味.纳奇说:“在气相色谱柱的末端,你会有一个分离,一半(从色谱柱上脱落的样品)进入检测器,另一半进入人的鼻子。”在运动后半小时内收集在腋下垫上的新鲜汗液中也发现了前体,并确定了两者之间的生化途径。

然而,由于汗液从产生到被检测到之间有一段时间的滞后,这些汗液分子不被认为与瞬间心理状态的化学交流有关。纳奇解释说:“这些缓慢形成的气味可能有助于传达个性,因为它们是唯一已知与发出者的基因背景有关的气味。”

行为问题

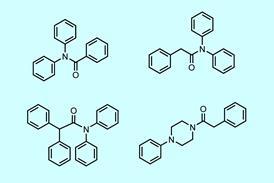

这一领域早期的研究重点大多集中在识别人类性信息素上,目前提出的分子包括四种雄烯酮类固醇:雄烯酮、雄烯醇、雄甾烯酮和雌甾烯醇。然而,没有发表的、同行评议的证据来支持这些类固醇作为人类信息素的作用越来越多的证据推翻了这种说法.

怀亚特认为这些类固醇是在寻找人类信息素时不受欢迎的干扰。事实上,他认为鉴别性信息素还有很长的路要走。“我们对人类性行为的了解还不够多,”他解释道。怀亚特说:“为了推进这项研究,我们需要确定可重复的、可靠的、由嗅觉调节的生理或行为性反应。”“如果没有这些信息,我们在第一次发布时就会停下来,因为我们无法调查潜在的信息素,除非我们有生物测定法来评估它。”

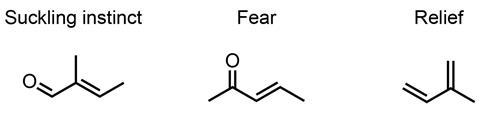

他解释说,一个更简单的探索可能是识别一种人类乳腺信息素,它触发了新生儿的哺乳,就像这个例子2003年在兔子工具包中发现.查尔斯·达尔文是第一个提出人类新生儿会被气味吸引到乳头的人。然而,实验证明,这种哺乳反应与牛奶气味是分开的。而是其他吸引他们的东西。

为了测定兔子的乳腺信息素,Benoist Schaal和他在法国第戎国家科学研究中心(CNRS)的团队将兔子奶通过配备有嗅探装置和火焰电离检测器的气相色谱仪。这允许并行检测和识别。幼崽被放置在嗅探口,观察它们是否有把头朝嗅探口移动的迹象。因此,Schaal解释说,“我们能够将谱图的复杂性从150种挥发性化合物降低到只有20种。”当这20种化合物分别呈现给幼鼠时,发现它们只对其中一种发生反应:2-甲基丁烯醛。

该团队目前正在寻找包括人类在内的其他哺乳动物的乳腺信息素。后者的挑战在于人类新生儿对乳头反应迟缓。相比之下,当有机会哺乳时,兔子套件表现出非常迅速和高度可预测的行为。“我们正在使用一种不同的、更费时、更昂贵的策略,试图确定不同(人类)母亲的大量乳汁中有哪些(VOCs)共同之处,”沙尔说。这组化合物随后将在一项尚未确定的行为测试中对婴儿进行单独测试。

昆虫的工作

对于昆虫来说,通过使用触角电图分析来监听它们的信息接收系统,可以避免这些测试中麻烦的行为方面的需要。这项技术最初是在20世纪50年代开发出来的,它将两个电极连接在昆虫天线的两端。英国卡迪夫大学的化学生态学家约翰·皮克特解释说:“当神经细胞对嗅觉线索做出反应时,电极之间的站立电位就会发生变化。”

最终将有可能利用昆虫来了解人类的化学交流

皮克特的研究小组使用这种技术来帮助他们识别包括蚊子和蚜虫在内的许多昆虫分泌物中的信息素。他们将含有可疑信息素的复杂混合物通过高分辨率毛细管气相色谱仪,同时配备了电触角图分析和火焰电离检测器。这允许在分离的组件中同时检测和识别任何信息素。

他们也能够研究更复杂昆虫的嗅觉系统用转基因的易驯服的昆虫,比如果蝇。皮克特说,另一种昆虫的转基因嗅觉受体,如攻击害虫的有益寄生蜂,可以被放入果蝇的空神经元中。

最终,他希望“把人类的嗅觉感受器植入昆虫体内,这样我们就可以用完整的放大系统来审问它”。皮克特承认,这听起来可能“有点不切实际”,但他坚持认为,最终将有可能利用昆虫来了解人类的化学交流。

穆迪布鲁斯

更进一步的一个研究领域是理解人类如何利用化学线索潜意识地传达情感状态。行为实验现在提供了经验证据,证明我们不仅通过化学方式传递恐惧和焦虑,而且这种恐惧和焦虑会在人群中扩散。“大量研究表明,人类的恐惧和焦虑是会传染的,”Pause解释道。“发送者感到焦虑,将焦虑的化学信号发送给接收者,接收者随后进入类似焦虑的状态。”

我们发现,在三种不同的情绪状态下,体味的成分有明显的不同

Pause和她的团队最近开始研究攻击性,他们在志愿者闻不同志愿者在中立和攻击性心态下收集的汗液时,监测志愿者的大脑活动(使用脑电图)。Pause说:“我们发现女性对男性攻击的反应比男性更强烈,大脑的背内侧前额叶皮层被激活了。”她补充说,大脑这一区域的激活表明志愿者正在将消极的社会反应转化为与威胁相关的生理变化。这些可能与攻击性或恐惧有关,这取决于上下文。

Pause并没有寻找这些信号背后的化学物质,但其他研究人员现在开始寻找指示人类不同情绪状态的VOC特征指纹。最近,荷兰实验心理学家Monique Smeets和她的团队在乌得勒支大学和联合利华研发部门工作发布初步成果确定志愿者在恐惧、快乐和情绪中立状态下收集的汗液中的化学变化。

Smeets说:“我们收集了恐惧的雄性、快乐的雄性和中性状态的雄性的体味,并用气相色谱-质谱联用技术对这些体味进行化学分析。”“我们发现这三个州的体味成分有很大不同。”

研究小组研究了1655种VOCs和化学类别,包括线性醛、酮、酯和具有五元环的分子。与志愿者处于中性状态时相比,他们在恐惧时的汗液中发现了更多的线性醛和酮。

阅读房间

Smeets的心理学家团队在腋下垫上收集了半小时的汗液样本,然后冷冻保存,然后送去做化学分析。但化学家和他们的仪器现在也开始参与到样本收集阶段。

质子转移反应飞行时间质谱(PTR-TOF-MS)仪器最初是为测量大气中痕量VOCs而开发的,它为揭示情感的化学指纹如何在极短的时间尺度内变化提供了可能性。这些仪器可以进行实时测量。

“这让我想起了大气化学是如何发展起来的,”米斯塔尔解释道。“人们第一次在大气中进行测量时,发现了氮气、氧气、氩气和二氧化碳,并说‘这些都是惰性气体,不存在大气化学成分。’”但当仪器变得足够灵敏时,他们发现实际上发生了数百万种反应。他说,同样的情况正在人类化学交流领域发生。

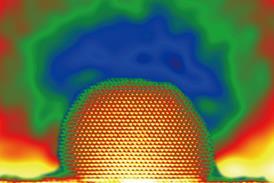

第一个进入这一研究领域的大气化学家是来自德国美因茨马克斯·普朗克化学研究所的乔纳森·威廉姆斯。2012年,他的团队用PTR-TOF-MS来嗅空气在美因茨的一个足球场里.目的是测量进球后观众兴奋程度的化学指纹。虽然这是不可能的——他们测量的比赛以零比零的平局结束——但他们的数据是一个有趣的花式花式的宝库,也很好地证明了他们的仪器在研究人类排放方面的能力。例如,他们在体育场内的空气中检测到皮肤被臭氧氧化而产生的VOCs。

化学家和他们的仪器去了当地的电影院他们认为这个位置既能保证观众的情绪反应,又能让他们测量多个可重复的事件。威廉姆斯说:“这是一个大型的多厅影院,同一部电影会放映好几次。”“这使我们能够测试任何化学信号的可重复性。“影院的放映室不断被新鲜空气冲洗,PTR-TOF-MS被放置在出风口的通风井中。”

威廉姆斯说:“我们发现,当电影中特别激动人心的时刻出现时,我们可以或多或少地叠加不同放映时电影空气中的化学信号,并看到电影中峰值总是同时出现。”他补充说,这种可重复性在一个过去一直被结果可疑的研究所困扰的领域是关键。

数据显示,当人们改变情绪状态时,会有明显的差异

然后,化学家们与一个数据挖掘小组合作,为电影中所有重要事件贴上时间标签,比如打架和接吻。然后将这些结果与筛选过程中所测量的化学物质相匹配。威廉姆斯说,数据中非常明显的一件事是异戊二烯信号的强度与恐惧密切相关。他认为他知道原因。众所周知,我们制造异戊二烯并将其储存在肌肉组织中。当我们四处走动时,更多的血液通过肌肉,将异戊二烯排出体外,然后随着我们的呼吸离开身体。威廉姆斯认为,高潮是由观众屏住呼吸(然后在英雄到来时同时呼气)或肌肉抽搐或紧张引起的,以回应屏幕上的场景。

一旦冠状病毒大流行过去,威廉姆斯渴望让他的乐器回到电影院,了解更多。他的工作也激励了另一位大气化学家进入该领域:爱丁堡英国生态和水文中心(UKCEH)的本·兰福德(Ben Langford)。

最近,Langford与斯特灵大学心理学家Craig Roberts和室内空气化学家Misztal(当时也在UKCEH)合作测试一个特别设计的腋下连接到PTR-TOF-MS的采样端口。随后,研究人员向志愿者们展示了中性和恐怖的视频场景。“这些数据还需要进一步分析,”米斯塔尔解释说,“但我们已经分析出了当人们改变情绪状态时的明显差异。”“例如,在恐怖场景中,丙酮的排放量迅速增加,而丁酮的排放量迅速下降。”

米斯塔尔说,他特别着迷于一些VOCs的直接释放。他解释说:“我原以为在人体合成这些化学物质的过程中会有一段时间的滞后,然后它们穿过皮肤,然后你就可以测量它们了。”“但有些化合物几乎是立即起效的。“这可能预示着它们在化学通讯中的应用。”

米斯塔尔于2019年9月搬到德克萨斯州,现在他与心理学家罗伯特·约瑟夫斯和詹姆斯·佩尼贝克合作,使用PTR-TOF-MS研究所谓的恐惧气味背后的化学原理,以及压力对人体挥发性物质的影响。

米斯塔尔说:“我认为,在未来10年里,我们将看到一场理解人类挥发性物质的革命。”除了从本质上很有趣之外,解码这些化学信号可能会有实际应用,比如鼓励母乳喂养挣扎中的新生儿,快速检测癌症、创伤后应激障碍甚至covid-19等疾病,是的,甚至可能吸引新的性伴侣。

妮娜·诺特曼,英国索尔兹伯里科普作家

1读者的评论