这位诺贝尔奖得主打破了对自己的承诺,并通过了接受奖牌的测试

Martin Chalfie是美国哥伦比亚大学教授。他因发现和开发绿色荧光蛋白,与下村修(Osamu Shimomura)和钱存健(Roger Tsien)一起获得2008年诺贝尔化学奖。

当我12岁的时候,我不知道我想做什么或者我想成为什么我上大学的时候,学的是生物化学专业。部分原因是我原本有很多数学课,我可以用它们来学习生物化学专业。而且,我们讨论的是1967/68/69年,生物化学在那个时候听起来很性感,听起来很不一样。它是新的,与化学或生物学不同。

关于生物化学的这个想法有一些令人兴奋的地方。但我在实验室工作,很痛苦。毫无效果。我不知道该问问题。我不知道如何寻求建议和帮助。我以为我得靠自己。所以当我大学毕业的时候,我决定我不会成为一名科学家。

我认为自己是一个遗传学家。做遗传学的乐趣之一,寻找突变体,然后找到这些突变的基础,当你找到一个基因时,你就会发现它编码的蛋白质——而你可能对这种蛋白质一无所知。遗传学总是把一个人带进你必须学习的领域,你必须去调查,看看其他人都做了什么。

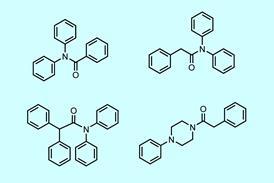

我的博士学位是生理学。我对自己承诺:我永远不会在肾脏或脂肪上做文章。这是我绝对不想做任何研究的两个领域。所以,我研究蠕虫,研究触觉和神经细胞的发育。在研究这些东西的过程中,我们发现了一种叫做MEC-2的基因。我收到了来自德国研究人员Thomas Benzing的电子邮件,他说:‘我正在研究一种叫做podocin的分子,它看起来很像你的MEC-2。你愿意合作吗?’我说:‘当然,让我们合作吧。“他的分子在哪儿?”它在肾脏里。MEC-2和podocin有什么共同之处?它们都是结合胆固醇的膜蛋白。 So in one paper, we wrote about the kidney and fat – I could not keep my promise. It was sort of silly, but that’s where the genetics took us.

在你的颁奖典礼结束后,他们会立刻把诺贝尔奖章从你身上拿走

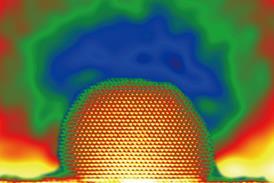

就在前几天,我试图在实验室做一个实验。我研究这种小线虫,一种叫秀丽隐杆线虫.我们所做的一切都在显微镜下。我们所做的很多事情都与触摸动物有关,因为我们观察的是触觉。不幸的是,几年前,我得到了老年人有时会有的东西:一种内在的震颤。如果我试图在显微镜下做任何事情,看起来我的手在到处移动。我可以测试触摸,只是勉强,但我再也不能拿起动物从一个盘子移动到另一个盘子了。我不认为我的团队会嘲笑我,但很明显我花的时间太长了。

我和一些本科生一起工作他们正在研究从另一个实验室获得的一系列菌株。我们在寻找影响表型的突变,也就是动物的样子。学生们来找我说:“我想让你看看我找到的东西,告诉我我是否在这里看到了什么。“我在某种程度上是质量控制人员,所以我也不是完全没用,但我正在努力。

他们会在12月10日给你颁发诺贝尔奖章,这一天是诺贝尔的忌日。在你举行完舞台仪式后,他们会立即把奖章从你身上拿走,你不允许拥有它。他们会展出几天。12月12日,我走进诺贝尔基金会的办公室。我坐下来,他们让我闭上眼睛,伸出双手,他们给了我真正的奖牌和一个复制品。一个比另一个重得多。他们说:‘好吧,你可以看出区别了,现在你可以拥有它了。“如果我考试不及格,我不知道会发生什么。

我父亲在20世纪30年代和40年代初是一名职业吉他手。我是他三个儿子中最大的。在我12岁左右的时候,他给了我一把吉他。他是我一年的启蒙老师。我学过古典吉他。从那以后我一直在弹吉他。颤抖没有帮助,但这些天我仍然可以做一些事情。我倾向于自己创作作品。这是非常私人的事情。我喜欢学习,不是学习吉他上的新曲目,而是真正发现一些不同的东西,一些我以前没有想过的东西。

暂无评论