这位著名的化学生物学家在发明生物正交化学领域之前曾梦想成为摇滚明星

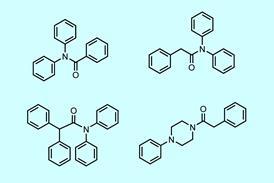

卡洛琳贝尔托齐是斯坦福大学的化学教授,他的团队开发了化学工具来研究癌症、结核病和Covid-19等疾病背后的糖生物学.她赢得了麦克阿瑟“天才”奖并在今年早些时候分享了沃尔夫化学奖,其中包括创立双正交的化学.她也变成了t2010年,她是第一位获得Lemelson-MIT教师奖的女性国家发明家名人堂在2017年。她在和丽贝卡·特雷格说话

我出生在马萨诸塞州的波士顿,在郊区长大和两个姐妹。我的父亲是麻省理工学院的物理学教授,而我的母亲,就像她那个时代的女性一样,是一位全职母亲。她年轻的时候没有机会上大学,但后来在她60多岁的时候——我们都离开了家——她真的去上了大学,并获得了大学学位。

我想成为一名职业足球运动员作为一个孩子的成长过程。那时候,还没有这样的女性职业,所以这不是一个非常明智的想法。我也想成为一名摇滚明星。在我上高中的时候,甚至在大学的时候,我都幻想着成为一名音乐家。

我没有把科学放在其他任何事情之上直到我在大学里学了生物、化学、数学和物理,因为我想也许有一天我会想上医学院。然后化学真的吸引了我,尤其是有机化学。我只是觉得它有内在的逻辑性、美感和视觉性,它真的以一种其他课程没有的方式进入了我的生活。

大学时,我参加了一个名为Bored of Education的乐队.我们在大学的派对和波士顿地区其他大学的兄弟会派对上演奏。我们基本上是一支翻唱乐队,有几首原创歌曲,我们演奏的是80年代的音乐。乐队的领袖是传奇摇滚吉他手汤姆·莫雷罗。当时他只是一名20岁的大学生,但他后来创建了Rage Against the Machine和Audioslave。那是他的乐队,他招募我当键盘手一两年。那是我与名声擦肩而过的时刻。

作为一个做物理化学研究的本科生我真的很喜欢在实验室工作的生活方式。我对这个很感兴趣,所以我决定去加州大学伯克利分校读研究生,最后在一位年轻的新助理教授的实验室工作,他的名字叫马克·贝纳斯基。他向我介绍了碳水化合物化学,但在我读博士的三年后,他患上了结肠癌,基本上在离职前请了一段时间假。所以,在我博士学位的最后两年里,我和其他几位已经足够成熟的实验室伙伴独立完成了我们的研究。

我必须学会独立,并负责我自己的研究项目。作为实验室的高年级学生,我扮演着导师的角色。通过与马克的交流,我间接地了解了癌症的诊断、治疗,以及作为病人的感受。

甚至在大学时,我就幻想成为一名音乐家

我离开化学好几年了在决定在加州大学旧金山分校医学院的免疫学实验室工作后,她开始了对生物学的全面研究。那是在20世纪90年代初,当时一个学科的博士生去一个完全不同的学科做博士后工作还不常见。这被认为是一件奇怪的事情。

音乐对我来说是一个人的事业-我只是在深夜戴着耳机一个人弹钢琴。这是一种很好的减压方式,是一种打开创造性之门的好方法,让我的大脑去锻炼其他部分。我演奏各种音乐,从流行音乐到摇滚音乐,再到爵士乐、表演曲调和圣诞颂歌。

打街头篮球是我喜欢做的另一件事当我需要能够思考的时候我家门前有个篮球框,如果我一个人在投篮,我觉得那很冥想。

我的第一辆汽车是一堆垃圾。大学毕业后的那个夏天,我买了这辆车,开着它从马萨诸塞州一路开到加州,在研究生院开了一家店。那是一辆开了4年的1984年丰田特塞尔,完全拆了,没有电动窗。那是一种芥末黄色,丑陋不堪,用管道胶带粘在一起。我一直开着那辆车,直到我在加州大学伯克利分校获得终身教授职位,那时它已经死了。

地缘政治力量是对科学的威胁。他们削弱了我们从全球人才库中受益的能力。例如,当美国政府部队在麻省理工学院和其他地方追捕中国科学家时,我们就很难让海外科学家来我们美国的实验室工作。国际学员获得签证变得更加困难,尤其是来自中国的学员。这妨碍了我们在全球范围内合作的能力。

我是一个非常热情的多元化、公平和包容的倡导者。在过去的25年里,我的实验室成员的多样性可能比一般的化学实验室要好,我认为这对我作为一名科学家的成功非常重要。有不同背景、不同心态、不同优先事项的人,帮助我成为一个更好、更有影响力的科学家。

暂无评论