迈克·萨顿通过一次有争议的斯德哥尔摩之旅,讲述了糖尿病治疗从多伦多奇迹到大规模生产的过程

当约翰·麦克劳德(John Macleod)在加拿大多伦多大学(University of Toronto)的同事和学生们在计划1921年暑假时,他正在安排把自己的一些实验室空间分配给一位自由研究员。尽管弗雷德里克·班廷的项目看起来很投机,麦克劳德还是给了他这个机会,并指派了一名研究生查尔斯·贝斯特来帮助他。麦克劳德随后前往苏格兰,他没有意识到,在三年内,他和班廷——而不是贝斯特——将共同获得诺贝尔奖。

在秋天回到加拿大后,麦克劳德意识到班廷和贝斯特在治疗糖尿病方面即将取得突破——这种疾病研究了几个世纪,但仍然无法治愈。麦克劳德认识到这个项目的重要性,就大力推动它,并鼓励詹姆斯·科利普(James Collip)——阿尔伯塔大学(University of Alberta)正在休研究假的生物化学家——参与进来。

经过进一步的实验室工作和一些临床试验,他们宣布发现了一种治疗糖尿病的有效药物。几个月之内,一家大型制药公司就开始大规模生产它,尽管化学家们需要多年时间来解开它的分子结构,然后再合成它。

不幸的是,麦克劳德、班廷、贝斯特和科利普陷入了愤怒的争执——有些人差一点就发生了肢体暴力——他们对发现的过程留下了相互矛盾的描述。解开这个故事给历史学家们带来了一个重大挑战,我们仍然可以从中吸取教训。

起源的故事

弗雷德里克·班廷于1912年开始在多伦多大学学习医学。1914年战争爆发后,他的课程被压缩了,1916年他成为了一名军医。他在西线服役时负伤,1919年带着一个军事十字勋章回家,脾气暴躁,在压力下倾向于通过酒精寻求安慰。

尽管班廷缺乏研究经验,化学知识也有限,但他希望能解开这个谜题

1920年7月,班廷在安大略省的伦敦开设了一家诊所,但几乎没有吸引到病人。经济上的不安全迫使他推迟与fiancée的伊迪丝·罗奇结婚,并在西安大略大学兼职教学。在准备一篇关于碳水化合物代谢的演讲时,他注意到最近一篇关于糖尿病研究的文章。

众所周知,糖尿病是由腹部器官——胰腺的功能障碍引起的;对人类患者的尸检显示胰腺变性,切除胰腺的动物出现糖尿病症状。由于糖尿病的一个关键指标是尿液中过量的糖,医生认为胰腺产生了碳水化合物代谢所需的某种物质。如果这种药剂能够被分离出来,那么动物胰腺提取物可能对糖尿病患者有益。

一些研究人员研究了这一想法,但动物试验的成功程度不足以证明在人类患者身上进行试验是正确的。罗马尼亚的尼古拉·波列斯库(Nicolae Paulescu)最接近,尽管1914年战争的爆发使他的工作停滞不前。尽管班廷缺乏研究经验,化学知识也有限,但他希望能解开这个谜题。但首先,他需要一个实验室。

实验室里的辛苦工作

1920年11月,班廷与碳水化合物代谢专家麦克劳德进行了一次采访,麦克劳德后来回忆说:“我发现班廷博士对所做的工作只有肤浅的教科书知识……他对在实验室中研究这类问题的方法几乎不熟悉。”尽管如此,他还是给了班廷一个检验自己想法的机会。

经过一番犹豫之后,班廷放弃了他苦苦挣扎的工作,搬到了多伦多——与此同时,伊迪丝解除了他们的婚约。整个1921年夏天,他都以极其激烈的强度工作,没有被可能是由于他缺乏经验而造成的无数挫折所吓倒。

最初引起班廷兴趣的那篇报道涉及一位胰腺管阻塞的病人。这种阻塞导致胰腺腺泡细胞的退化,腺泡细胞产生一种强大的消化酶。然而,它并没有使被称为朗格汉斯岛的细胞群失效,人们认为这些细胞群可以产生假设的抗糖尿病药物,这些药物被称为“胰素”、“胰岛素”或“胰岛素”。因此班廷建议将动物的胰管绑起来,直到腺泡细胞萎缩。他认为,从这种退化的胰腺中提取的纯化提取物可能会抑制完全去胰脏化的动物的糖尿病。

科利普是个文静的人,不喜欢班廷粗暴的作风,他认为自己只对麦克劳德负责

在夏天,班廷和贝斯特在他们的一些测试中完成了这一点。麦克劳德给他们留下了深刻的印象,为他们提供了更多的设施,并为班廷提供了一个临时的带薪职位。然而,为糖尿病患者开发一种可靠的治疗方法仍然是一个艰巨的挑战。在那之后,为所有需要的病人生产足够的药物将是一项同样艰巨的任务。但班廷的热情依然不减,很快他就开始尝试一种新的方法。

Édouard Laguesse已经证明胎儿胰腺分泌抗糖尿病因子,但很少或没有消化酶。因此,班廷和贝斯特从当地屠宰场获得了胎儿牛犊的胰腺组织,用砂浆将其研磨,并制备了一种看起来有些浑浊,显然不纯的水提取物。到11月中旬,将其注射到去胰脏的动物体内产生了令人鼓舞的结果,但仍不一致。

根据麦克劳德的建议,班廷和贝斯特开始用酒精提取活性物质。这就产生了一种更纯净、更浓缩的产品,使他们能够从普通的牛肉胰腺中获得可用数量的试剂,而不是依赖于稀缺的胎儿牛犊组织。为了避免破坏抗糖尿病因子,必须小心地蒸发酒精,然后制备可注射的水溶液。这种方法在动物试验中得到了更好的结果,但在开始人体试验之前,更严格的提纯是必不可少的。

客座教授科利普已经开始着手这项工作了。科利普虽然比班廷小一岁,但他是一位经验丰富的生物化学家,并发表过著作。他是个文静的人,不喜欢班廷粗鲁的举止,认为自己只对麦克劳德负责(他经常和麦克劳德共进午餐)。科利普的贡献越重要,班廷就越担心失去对项目的控制。

改进流程

1921年12月30日,麦克劳德在耶鲁大学主持了一次美国生理学会会议,班廷在会上发表了一份进展报告。班廷的结果参差不齐,他的演讲杂乱无章。专家们批评他的方法,并对他的结论提出质疑。当他开始挣扎时,麦克劳德介入,希望从残骸中抢救出一些东西。但是班廷对这次营救行动感到不满,他担心麦克劳德想要把自己的功劳占为己有。在新的一年里,紧张局势进一步加剧。

1922年1月11日,班廷和贝斯特开始给一个人体实验对象——伦纳德·汤普森注射班廷和贝斯特的提取物。早期的结果很有希望,但当出现危险的副作用时,他的治疗被暂停了。与此同时,Collip开发了一种更复杂的纯化技术,包括从浓度不断增加的酒精溶液中连续析出不同的杂质。由于加热破坏了“活性原理”,酒精在部分真空下蒸发后,用甲苯(去除脂肪残留物)和用于注射的水溶液清洗干产品。

1月23日,汤普森再次使用科立普的产品进行治疗。这是成功的,其他病人开始接受它。但当科利普试图进一步改进他的过程时,它完全停止了工作。这种意外的挫折在敏感的生化反应中是常见的,在这种情况下,多伦多供水的压力波动可能影响了用于从他的提取物中蒸发酒精的真空泵。然而,班廷愤怒地指责科利普无能。科利普克服了困难,继续改进他的方法——最终使用丙酮而不是酒精作为溶剂。但他拒绝向麦克劳德以外的任何人透露细节。这让班廷非常恼火,只有贝斯特的干预才能阻止他打科利普。

在临床试验期间,还存在进一步的质量控制问题,但无论如何,结果似乎是奇迹般的——“它复活了”,一位护士宣称。对新药的需求太大了,任何学术实验室都无法满足。在为这一过程申请专利后,该大学因此授权印第安纳波利斯的礼来公司开始大规模生产后来广为人知的“胰岛素”。由乔治·沃尔登(George Walden)领导的礼来公司的员工迅速扩大并改进了Collip的生产流程。到1922年12月,糖尿病的治疗方法发生了转变。当然,斯德哥尔摩很快就会向我们招手——但向谁招手呢?

接受认可

诺贝尔委员会决定将1923年的医学奖由麦克劳德和班廷分享,这在许多人看来是合理的,因为如果没有麦克劳德的支持和指导,班廷的推测可能永远不会有结果。但是班廷被激怒了,他认为他和贝斯特应该分享这个奖,而麦克劳德什么都不配。最后,班廷把一半奖金给了贝斯特,麦克劳德和科利普平分。

胰岛素的出现带来的问题和它解答的问题一样多

1928年,麦克劳德回到苏格兰,担任阿伯丁大学医学院的教授(后来成为院长),直到1935年去世前不久,他都在生理学方面发表了有用的著作。班廷仍然好战——他与哈德逊湾公司就他们对待加拿大土著人民的方式发生了冲突——但在1941年他致命的飞机失事之前,他几乎没有做过值得注意的研究。科利普曾是一名杰出的生物化学家,他于1965年去世,他一直在淡化自己在胰岛素发现中的作用。调停者贝斯特强调班廷在胰岛素研究中的重要地位,但仍然继承了麦克劳德在多伦多的职位。他一直活到1978年。

死后未发表的文件的发布让历史学家-著名的迈克尔·布利斯-重走通向胰岛素的途径。但正如布利斯所观察到的:“糖尿病是一种比20世纪20年代人们所意识到的要复杂得多的疾病。胰岛素的出现带来的问题和它解答的问题一样多。”

结构的理解

尽管胰岛素被誉为一种神奇的药物,但它也可能有令人不快的副作用——通常归因于人类胰岛素和动物胰岛素注射剂之间的化学差异。自然地,分析——并最终合成——人类胰岛素成为优先考虑的问题。在20世纪20年代和30年代,一些研究人员证实它是一种蛋白质,并确定了它的一些氨基酸成分。但它的分子式仍然未知,对其分子质量的估计差异很大。

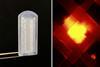

20世纪50年代,剑桥大学的弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)证明,人类胰岛素分子含有51个氨基酸单位,它们在两条由二硫桥连接的链上。它的分子质量被证实为5808Da,尽管后来的研究表明它可以作为六聚体(与锌离子相关)储存在体内。桑格的色谱分析建立了胰岛素的氨基酸序列,以及它的二硫桥的精确位置。但这种分子折叠的三维结构一直困扰着x射线晶体学家,直到牛津大学的多萝西·霍奇金团队在1969年解决了这个问题。

每当自尊心发生冲突时,像贝斯特这样的和事佬总是一笔宝贵的财富

与此同时,由美国匹兹堡大学的Panayotis Katsoyanis和德国亚琛工业大学的Helmut Zahn领导的两个研究小组在1965年独立完成了人类胰岛素的化学合成。这两条路线产量都很低,而且在经济上也不可行。在基因泰克公司的赫伯特·博耶的协助下,加州贝克曼研究所的亚瑟·里格斯和伊库拉凯应用重组DNA技术后,合成人胰岛素的大规模生产才开始于20世纪80年代。治疗糖尿病的药物现在通常是由大肠杆菌细菌或酵母细胞。

还有更多的挑战。不注射胰岛素的方法是可取的,因此胰岛细胞移植开始于20世纪60年代。(由于接受者必须继续使用免疫抑制药物,因此不建议普遍使用这种治疗方法。)20世纪70年代,剑桥大学研制出了第一个人造胰腺,用于帮助糖尿病患者进行手术或分娩。它有一个文件柜那么大,但后来又开发出了小到可以植入的模型。口服胰岛素现在也可以获得,尽管它的使用并不适用于所有情况。

因此,一个世纪前在多伦多开始的旅程仍在继续。它的故事给我们的一个持久的教训是团队合作的重要性。研究小组可能会从班廷这样特立独行的人的灵感中受益,但要实现他们的愿景,通常需要像科利普这样经验丰富的板凳工人的技巧。像麦克劳德这样见多识广、人脉广的学者的监督可能会为成功铺平道路,但像瓦尔登这样的工业专家需要将实验室的成功转化为可销售的产品。每当自尊心发生冲突时,像贝斯特这样的和事佬总是一笔宝贵的财富。

迈克·萨顿(Mike Sutton)是英国纽卡斯尔的科学历史学家

暂无评论