曾是重量级摇滚歌手的卡洛琳·贝尔托齐凭借轰动一时的论文和可靠的科学理论而名声大噪。莎拉·霍尔顿描绘了她的成功之路

美国化学家卡罗琳·贝尔托齐认为,她进入科学之路几乎是下意识的。她的父亲是麻省理工学院的物理学教授,但当她开始在附近的哈佛大学学习时,她很想主修音乐。她说:“这在我父母那里很不受欢迎——我的一个堂兄曾从事音乐事业,最后却为了付房租在银行工作。”“我有点不敢违抗他们。”Instead, she chose the pre-med track that included classes in maths and the sciences, and declared herself a biology major at the end of her first year at college. ‘I didn’t really enjoy the general chemistry class in my freshman year,’ she claims. ‘It was just a box I had to check.’

许多学生在餐馆当服务员来支付他们的大学费用,贝尔托齐在一个名为“厌倦教育”的摇滚乐队中演奏键盘并担任伴唱

她意识到自己对化学感兴趣是在大二的有机化学课上。她说:“这门课的名声是,教授们故意把它弄得很吃力、很困难。”她的同学抱怨这是一个太多的记忆练习,但她受到了启发。“到目前为止,这门课是我最喜欢的,我一点也不觉得乏味。它与我的大脑相匹配。”

一年后,她从生物专业转到了化学专业。然而,音乐并没有完全半途而废。当许多学生在餐馆当服务员来支付他们的大学费用时,贝尔托齐却在一个摇滚乐队里演奏键盘并担任伴唱。“那是20世纪80年代,我们是一支名为Bored of Education的重金属发型乐队。”They were paid to play their mix of self-penned metal songs and pop covers at events such as college parties.

这也导致了与名声的短暂摩擦——首席吉他手汤姆·莫雷罗毕业后去了洛杉矶,组建了乐队Rage Against the Machine。贝尔托齐不禁想知道,如果她也这么做,会发生什么。“我没有上那辆巴士,我的演奏现在仅限于‘巴士上的轮子转啊转’。我在等我的儿子们长大,能欣赏上世纪80年代的重金属!”

寻找机会

哈佛大学鼓励理科生暑期到实验室工作。她说:“第二年毕业后,我试图在有机化学实验室找到一份工作,但他们都说已经满了。”相反,她在马萨诸塞州眼耳医院的实验室里研究氧化膜损伤。她已经开始跟着教授艾琳·科切瓦尔(Irene Kochevar),在学期里每周做几个小时的“跑工”,带着一大袋25美分的硬币去三英里外的医学院图书馆复印论文。

在那个时候,激光眼科手术还是个新事物。她说:“了解手术激光是否会损伤眼组织是很重要的。”这是一段有点混乱的经历——她通过渗透电击使红细胞离开细胞膜,然后用激光照射它们,看看它们是否会受损,从而帮助从红细胞中制造“幽灵”。

“我开始有一种感觉,也许当有机化学家不是个好主意。”

卡洛琳Betozzi

第二年夏天,她也没有有机合成的工作。“我读了研究生一年级的物理有机化学课程,认识了一些研究生。她说:“我参观了他们的实验室,我想他们可能会把我介绍给他们的首席研究员,这可能会帮我找到一份暑期工作。”但事实并非如此。“我开始有一种感觉,也许当有机化学家不是个好主意。”

她在生物化学实验室找到了一份工作,但后来遇到了物理化学助理教授乔·格拉博夫斯基(Joe Grabowski),他当时正在教授那个研究生班。他的实验室只有一名研究生——当时,哈佛大学的助理教授们发现很难招到研究生,因为他们自己的长期前景不确定。获得终身教职的成功率很低——终身教职教授通常是从外部招聘的——让新的学者在转到另一所大学之前苦苦挣扎。

格拉博夫斯基转而对招收本科生持开放态度。她说:“有一天下课后,他问我愿不愿意在他的实验室里过暑假。”“这个机会降临到我头上让我大吃一惊,所以我放弃了‘B计划’生物化学实验室的工作。”

在飞行中解决问题

Grabowski想要开始一个光声量热法的项目,测量当光激发分子放松并释放热量时形成的压力波,引起局部溶剂膨胀。她说:“你可以把麦克风放在试管边缘,就能听到声波。”波的振幅可以告诉你有多少能量以热量的形式消散了。

“接手一个远远超出我能力范围的项目是很好的经历,所以我必须在工作中把所有事情都弄清楚。”

卡洛琳贝尔托齐

贝尔托齐说她完全搞不懂。她说:“夏天刚开始的时候,我看不清从我到乐器的路。”“有些事情你可以肯定永远不会发生——如果我在看NBA比赛,我肯定我和成为职业篮球运动员之间没有任何障碍!”但这里应该有一条路,无论如何,我必须走到那里。”

除了建造和组装测量声波的组件,并将这些模拟信号数字化之外,她还开始学习用一种名为Forth的语言编程,这样仪器就可以控制了。到夏末,她已经创建了将这些数字信号转换为图形的程序。

她的本科毕业论文就是关于这个项目的,当她离开时,仪器已经造好了,尽管她从未用它做过任何实验。“最后,当我完成我的博士学位时,我的名字写在了论文上!她说。“这不是有机合成,但现在回想起来,它非常有力量。它教会了我,你不必知道通往大目标的道路——每天你做一些事情,杂草会慢慢清除,随着时间的推移,道路会变得更加清晰。一个巨大的挑战很容易让人害怕,但你不应该在一天内完成。接手一个远远超出我能力范围的项目是一次很好的经历,所以我必须在工作中把所有事情都弄清楚。”

尽管如此,她仍然不顾一切地想做有机合成。她说:“尽管摆弄电脑和激光很有趣,但我真的很喜欢思考有机分子的行为,以及创造新分子的概念。杰里米·诺尔斯(Jeremy Knowles)教授的生物有机化学课给了我灵感。”“酶是如何操纵分子的,这让我着迷。”

在新泽西州贝尔实验室的暑期实习提供了进一步的灵感。她与克里斯托弗·奇德西(Christopher Chidsey)合作,后者是一位年轻的表面科学家,研究在黄金表面上自组装的烷烃硫醇单层。“我仍然没有做任何合成,但至少我可以溶解和制备有机化合物!”她说。奇德西哀叹没有像样的软件来管理循环伏安表的数据,并考虑使用Forth。“我觉得我有了一项有用的技能!”她笑着说。那年夏天发表的《美国化学学会杂志》(Journal of The American Chemical Society)论文仍然是她被引用次数最多的论文之一,尽管此后她发表了许多有影响力的作品。

在两年的时间里,Bertozzi和两名研究生实验室伙伴自己运作,进行研究,向期刊投稿(甚至打电话给编辑抱怨评论)

终于是合成化学家了

当她来到加州大学伯克利分校读研究生时,她的合成梦想终于实现了,她在马克·贝德纳斯基(Mark Bednarski)的实验室里设计用于生物学研究的分子。马克·贝德纳斯基是她在哈佛大学认识的一位年轻学者,当时他在乔治·怀特赛兹(George Whitesides)的实验室做博士后。他对碳水化合物化学感兴趣,当时神经氨酸酶抑制剂流感药物瑞乐沙(扎那米韦)和达菲(奥司他韦)正在开发中,这两种药物都类似于糖唾液酸。她说:“流感神经氨酸酶和血凝素的结构刚刚被解决,这是一个令人兴奋的领域。”

但在她的第三年,贝纳斯基被诊断出患有结肠癌。他请了假接受治疗,然后决定要成为一名医生,并成为斯坦福大学的一名医科学生。Bertozzi和几个实验室伙伴没有转到另一个小组,而是独自完成了他们的博士学位,没有人监督。“由于监管和安全考虑,现在不会发生这种情况,但在当时,这有点像狂野西部!”她回忆道。“我很感激,因为我的项目终于成功了,我不想在一个新的实验室从头再来。”

在两年的时间里,Bertozzi和两名研究生实验室伙伴自己运作,进行研究,向期刊投稿(甚至打电话给编辑抱怨评论)。她说:“我们不知道还能怎么做。”“当时我们有点沮丧,但现在回想起来,它让PI的工作变得不那么神秘了,我很早就知道了运营一个实验室需要做些什么,尽管只是一个小实验室。”

随后在加州大学旧金山分校(UCSF)的一个免疫学实验室攻读博士后期间,她再次遇到了奇德西,当时奇德西已经在斯坦福大学任教。他鼓励她申请一份化学生物学家的学术工作,这是斯坦福大学当时正在寻找的职位。她回忆道:“我意识到我想留在旧金山湾区,也申请了伯克利和加州大学旧金山分校。”这三家学校都给了她offer,她选择了回到伯克利。

生物正交化学的诞生

她的博士后使贝尔托齐意识到在生物系统中研究糖科学是多么令人沮丧。她说:“这些工具太原始了,无法对细胞、生物体或组织进行测量,我认为一定有更好的方法。”它让我看到了科技领域所缺失的东西。”

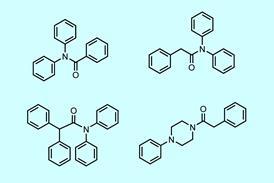

这成为她回到伯克利的最初科学任务:开发工具,使糖生物学家取得更快、更广泛的进展。与蛋白质或核酸不同,糖没有成像技术。所以,她开始开发一种成像工具,将探针放在糖上,这样就可以监测它们了。这就产生了代谢标记方法——通过产生糖的细胞饮食中的代谢前体将标签插入到糖中。她说:“探针本身不能这样插入,因为它们太大了,酶会破坏它们,但你可以在糖上做一个化学标记,然后再添加探针。”

“我记得我当时想:‘为什么不呢?如果我能在本科生的时候造一个光声量热计,为什么一个研究生不能研究结核病呢?“‘

卡洛琳贝尔托齐

这项任务促使Bertozzi开发了她称之为“生物正交化学”的新型反应,这种化学反应发生在生物体内,而不会与任何原生生物过程相互作用或干扰。她实验室的一部分人正在开发生物正交反应方法,其余的人则用他们创造的标记糖进行应用和成像。

她说:“新的想法开始从正在进行的项目中涌现出来。”一个是在结核病(TB)中——细菌基因组刚刚被测序,研究生Joseph Mougos(现在凭借自己的能力成为一名成功的学者)热衷于研究它。她说:“我们已经在研究各种人类酶,所以我们将它们的基因序列与结核病基因组进行对比,看看能否发现与之相关的微生物。”“令我们惊讶的是,他发现了人类磺基转移酶的远亲,这种酶能把硫酸基转移到糖上。”

下一步是制造敲除突变体并寻找表型,但这说起来容易做起来难,因为结核病需要生物安全3级的隔离设施,而贝尔托齐没有。“当时我是助理教授,预算很紧张,但我记得当时想:‘为什么不呢?如果我能在本科生的时候做一个光声量热计,为什么研究生不能研究结核病呢?”约瑟夫找到了必要的容器,弄清楚了如何进行诱变,我们开发了一个质谱平台,允许我们使用富含硫34的重硫酸盐标记来寻找酶可能产生的代谢物。”

在发现了一种被认为是毒性因子的硫酸糖脂的生物合成途径后,他们意识到这种代谢过程可以应用于成像。更令人兴奋的是,这些成像工具可能仅仅使用电池驱动的显微镜就能检测到感染患者痰中的结核细胞。这些仪器已经被广泛用于诊断疟疾,它可能代表在结核病流行的低资源环境中结核病诊断的一个重要进展。

Bertozzi说:“我们创造了一种氟标记试剂,这个项目现在得到了比尔和梅林达·盖茨基金会的支持,以创造一种即时诊断。”“如果多年前没有一个学生推动结核病的研究,我们就不会走到这一步,我们花了10年时间,一次一个实验。”

穿越海湾

在伯克利待了近20年后,斯坦福大学在2015年再次给我打电话。她说:“这一次,我们在化学生物学方面进行了大笔投资,有了一栋新大楼和20名新教员,其中包括几位资深教授。”斯坦福大学正在建立一个新的研究所ChEM-H(人类健康化学、工程和医学),她看到了一个从头开始贡献力量的机会。

“我希望我的学生在医学生态系统中获得经验”

卡洛琳贝尔托齐

Bertozzi并没有想要离开伯克利分校,而且时机也不理想,因为她和她的伴侣即将生第三个孩子,但她立刻意识到自己想要这份工作。她说:“我希望我的学生在医学生态系统中获得经验。”“这在伯克利并不容易,但斯坦福有医学院,所以我们搬到了帕洛阿尔托。”

下一个意想不到的研究方向几乎马上就出现了。她说:“我接到了斯坦福校友马特•威尔西(Matt Wilsey)打来的推销电话,他是硅谷一位成功的科技企业家。”他年幼的女儿格蕾丝被诊断出患有一种极其罕见的遗传疾病:她有两个错误版本的NGly1基因,这种基因编码一种叫做n -甘聚糖酶的酶,这种酶能在错误折叠的糖蛋白降解之前去除糖蛋白中的糖。他成立了一个非营利性研究基金会,目标是找到治疗方法和治愈方法。鉴于我的实验室专注于糖科学,他想知道我是否能做出贡献。”

威尔西已经招募了几位知名的遗传学家和生物学家,但没有一个专注于糖的化学家。她说:“在没有更好地了解n -甘聚糖酶的丧失是如何导致这些儿童生病的情况下,我很犹豫要不要提出一个研究计划。”这种酶的功能在当时还没有被很好地理解,也没有很好的假设将其功能与患者症状联系起来。

几个月过去了,另一个巧合发生了。在一次会议上,Bertozzi和加州理工学院的生物学家Ray Deshaies聊了起来,Ray Deshaies后来去了安进。n -甘聚糖酶靠近蛋白酶体,因此人们认为它的作用是在蛋白酶体将错误折叠的蛋白质降解为小肽片段之前去除大的聚糖。然而,用相同的NGly1突变改造的培养细胞并没有像人们预期的那样充满未消化的糖蛋白“垃圾”——实验室培养皿中的细胞在没有n -甘聚糖酶的情况下大部分都很好,而人类和实验室小鼠都病得很重。显然少了些什么。

研究界已经开始怀疑某些细胞中存在重要的底物,如果一个人要保持健康,就必须用n -甘聚糖酶从其中去除糖单位。但是找到这些基质是一个主要的挑战。

她说:“我把这个故事告诉了德西,结果证明他是合适的人选。”几年前,他曾研究过一种不寻常的转录因子Nrf1,他认为去除n -聚糖可能对其激活至关重要。Nrf1在蛋白酶体不足的情况下驱动蛋白酶体亚单位基因的表达,例如当它达到容量或被药物抑制时。Deshaies之所以感兴趣,是因为它在蛋白酶体抑制剂抗癌药物耐药性方面的潜在作用,其中一种药物carfilzomib就是他参与开发的。

基于这一提示,Bertozzi想知道n -甘聚糖被n -甘聚糖酶去除是否是Nrf1加工和激活的重要步骤。她说:“在接下来的整个会议中,我坐在后排搜索这个转录因子,找到了关于各种小鼠敲除表型的报告——它们基本上复制了人类NGly1疾病的症状。”“我简直不敢相信——这种转录因子可能是这种酶最重要的底物之一,我一回到斯坦福就写了一份提案。”

“这是一个由一位病人和她的家人发起的项目,现在代表了我实验室的一项重大努力。”

卡洛琳贝尔托齐

一年后,很明显这个假设是完全正确的——敲除和患者来源的细胞系都对蛋白酶体抑制剂非常敏感,转录因子在其中不起作用。Bertozzi怀疑,这种缺陷可能是NGly1患者经历的几种神经症状的原因,因为没有活跃的Nrf1,他们的细胞无法纠正蛋白酶体功能不全的情况。众所周知,神经元对蛋白质降解和周转问题特别敏感。

她说:“我用了不到一个月的时间就实现了让我们的研究更接近斯坦福临床科学的目标。”“这是一个由一位病人和她的家人发起的项目,现在代表了我实验室的一项重大努力。”

Bertozzi的另一个日益增长的兴趣是免疫肿瘤学的热门领域,其中糖基化在肿瘤微环境的免疫调节中起着重要作用。“这是糖科学家的大好时机——生物学家正在利用基于crispr的基因组筛选技术发现糖基因的重要作用,他们渴望与能够找出相关生化途径的专家合作。”所以如果你是当地的糖苷专家,很多人会打电话给你,让你帮他们解释糖苷字母汤的基因列表。”

“机会从你身边走过,如果幸运的话,你会注意到一些。我们可能会错过很多,因为我们不能关注每一件小事,而且我们的带宽也有限。但机会总是匆匆而过,如果你看到了,你应该上车,看看这条路会把你带向何方。”

莎拉·霍尔顿是赫特福德郡的科学作家、英国

暂无评论