疫情如何改变了我们在世界各地的生活和工作方式

在这艰难的时刻,manbetx手机客户端3.0一直在与全球数十位著名化学家联系,看看他们是如何应对新型冠状病毒大流行的。虽然不同国家在控制Covid-19传播方面取得了不同的成功,但世界各地的化学家都在适应一种新常态。在大多数情况下,这包括要求保持物理距离、限制实验室同时人员数量的轮转以及几乎不可能旅行等干预措施,这些措施降低了研究效率,阻碍了跨机构和国际间的合作。

为了解决这一危机,教授们不仅要学会远程教授化学,还要学会在非常具有挑战性的所谓“HyFlex”环境中教授化学,包括让学生在教室里、通过互联网直播或异步观看课堂录音。此外,它还为试图获得终身职位的教授、需要达到里程碑才能完成学位的学生以及想要建立人脉和找工作的新化学博士设置了障碍。

然而,与此同时,Covid-19灾难也带来了一些实际好处。例如,新冠肺炎大流行刺激了化学教育的真正创新——迫使它变得更加高科技,超越了讲座,重新想象考试和指导。大流行还推动了进一步的变化,这意味着化学课程和会议更容易获得,无论地理位置和资源如何。它在场上起到了一定的平衡作用。

许多国家正处于病毒的第二波浪潮中,这已经或可能会给大学及其研究实验室带来更多的限制。各地的化学学生、教授和研究人员都对未来感到不确定和担忧。然而,毫无疑问,新冠病毒将显著、甚至可能彻底改变科学事业。

这只是我们收集的几十个故事中的8个例子系列,我要感谢所有参与的人;能够讲述他们的故事是我的荣幸。

Krystle麦克劳克林

流行病严重地打乱了…的计划Krystle麦克劳克林她是纽约瓦萨学院的化学助理教授。但慢慢地,一切都在回归正轨。

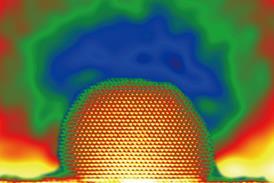

受新冠肺炎疫情影响,这所规模较小的本科生学院的实验室于3月中旬关闭,其中包括麦克劳克林实验室,该实验室使用大分子x射线晶体学来研究蛋白质的结构和功能。她培育了一些美丽的水晶,放在保温箱里,最终完全干燥消失了。

关闭对麦克劳克林来说压力尤其大,因为她在2019年夏天生了第二个孩子后休了产假,这使得她的研究休假从9月推迟到了1月。这段假期本来可以让她专注于研究,而不用承担教学职责,但当她的实验室关闭时,这个计划就毁了。

接下来,瓦萨学院取消了夏季研究项目,因此麦克劳克林当时计划推进的项目被冻结。她感到无可救药地落后了,并担心能否保持正轨,达到规定的任期基准。她在家教育大女儿的同时还要努力远程办公,当时10个月大的女儿没有人照顾。

回到校园让我重新振作起来,重新开始了我的研究

几个月后,情况开始好转。瓦萨学院的实验室在9月份新学年重新开放,并采取了额外的安全措施。麦克劳克林的实验室里有五个学生,继续她暂停的研究。因为他们的工作时间并不重叠,所以没有必要轮换。

对于教学实验室,生物化学学生被分为两组,每周轮流在实验室或在线观看活动。

麦克劳克林说:“我的实验室已经开始运作,所以情况比我预期的要好。”“回到校园让我重新充满活力,重新开始了我的研究。此外,她宝宝的日托所在7月份重新开放,大女儿也在9月初返校。

此外,瓦萨学院已经批准了麦克劳克林下学年的教学释放请求。她解释说:“通常情况下,我要教四门课堂课程和一门实验室工作的强化课程,但这让我摆脱了一门课堂课程。”目前还不清楚2021年夏季的研究项目是否会再次被取消,所以她的计划是在2022年春季发布教学版本,以便在那个夏天获得动力。

该学院还同意自2017年以来一直在那里工作的麦克劳克林,将她的任期延长一年,没有罚款。所有初级教师都可以选择这一选项。

教师通常会有第四年的评估,然后在第七年获得终身教职。麦克劳克林解释说:“现在我又多了一年的时间来准备第四年的评估,这是终身教职评估前的最后一次评估。”“这太好了,因为我知道如果不这样做,我就没有足够的研究,我需要更多的出版物。”

对于McLaughlin来说,事业方面的事情正在趋于稳定,但事情仍然不正常。她来自特立尼达和多巴哥,那里的边境仍然关闭,三年多没有回家探亲了。原定于4月份前往那里的旅行不得不取消。她说:“我不知道什么时候才能再见到我的家人。”“家现在感觉远多了。”

安雅Gryn 'ova

安雅Gryn 'ova她是德国海德堡理论研究所(HITS)计算碳化学的初级小组负责人。今年夏天,当她的工作和生活开始恢复正常时,她松了口气。但几个月后,随着感染和死亡人数的增加,又出现了第二波限制措施,这位乌克兰本地人说。

3月的第二周,随着德国各地实施Covid-19限制措施,HITS要求只有安全人员等必要人员上班。其他人,包括格林奥瓦,开始远程办公。但她的研究并没有受到太大影响。

她小组的两名博士生和两名博士后研究人员从未停止过工作。“我们的科学议程没有受到太大影响,因为作为理论科学家,所有的工作都是在超级计算机上远程完成的,”Gryn ' ova解释道。政府关闭后,她的小组会议转移到了网上。直到4月底,她才开始回到办公室,而且只是在有限的基础上。

随着感染人数的下降,德国从6月初开始慢慢取消限制,格林奥瓦开始每周来办公室一两次。直到9月份,她都定期与她的研究团队进行面对面的会议。

但在11月,他们不得不回到在线小组会议。格林奥瓦说,如果你看看德国的病例曲线,很明显出现了第二波疫情。现在,她大约每两周去一次研究所,只是在必要的时候。

在3月份HITS取缔后不久,外部访客和客座演讲者被禁止。这些限制已于9月1日原则上取消,但问题仍然存在。

格林奥娃回忆道:“随着第二波疫情开始,德国将一些国家重新列入了我们的风险名单,所以我们不能接待来自这些国家的游客。”“已经存在的联系还在继续,所以我在海德堡有合作者,还有来自海外的人,比如澳大利亚的同事,我们可以继续工作,但很难建立新的联系。”

现在没有机会去交际

她原本期待6月份在法国举行的石墨烯会议上进行交流,但由于疫情的影响,会议被推迟,然后完全转移到网上。格林奥娃说:“人们现在没有机会建立人际关系网,在别人发表演讲后,你不能轻易地向他们介绍自己。”

然而,就她的研究而言,5月份的一种电脑病毒被证明比新冠病毒更具破坏性。这次网络攻击的目标是德国和整个欧洲的超级计算设施,用加密货币挖掘恶意软件感染这些机器。

尽管HITS的计算设施未受影响,但Gryn 'ova的团队依赖于一个大型量子化学集群,该集群在安全漏洞发生后关闭了数周。

她说:“在大约一个月的时间里,我们无法进行通常在该集群上进行的一些计算。”“对我们的研究来说,不能使用我们的大型集群比新冠肺炎更是个问题,”Gryn ' ova补充道,她指出,只要计算机运行,她的工作就不会中断。

詹姆斯·基勒

剑桥大学化学系的系主任,詹姆斯·基勒告诉manbetx手机客户端3.0今年5月,这项研究陷入了“停滞”,拥有约300名研究人员的系里也被“封存”了。“当时,他正在家里工作,这是政府封锁的要求。

在3月份因新冠肺炎疫情关闭后,剑桥大学的实验室于6月底重新开放进行实验研究,前提是采取社交距离和充分通风等预防措施,目标是入住率不超过30%。从那时起,入住率逐渐上升,但整个部门的入住率参差不齐。例如,大约60%的研究人员回到了合成实验室,但其他地方的这一数字要低得多。基勒指出,对于理论化学家来说,这个数字“仍然非常低”。他解释说:“合成化学家不能在家里工作——如果他们不站在通风柜前,他们什么工作都做不了。”

当实验室于6月重新开放时,不要求戴口罩,但随着入住率的上升,他们决定在公共场所戴口罩。现在,除了在茶室和午餐室坐下外,所有地方都要求戴口罩,很少有例外。

研究人员无法立即使用仪器

基勒说:“我认为,就研究能力而言,我们已经非常接近以前的水平了。”他补充说:“我们已经从许多研究完全搁置到取得进展。”“现在看起来和感觉都不一样了——在过去,人们会坐在茶室和公共场所,进行社交活动。”

然而,也存在一些问题,包括访问关键仪器的问题。基勒解释说:“过去,如果你有一个房间,里面有五六个乐器,它们可能会同时使用,但现在真的不可能了。”“因此,研究人员不能像以前那样立即使用仪器。”

此外,这所大学曾经有很多访客,他们会在实验室里合作六个月。基勒说:“这并没有完全停止,但肯定没有那么多人来这里以这种方式工作。”

他几乎每天都来上班,主要是教书。虽然大学里的课程都在网上,但实际的实验室课程仍在继续。只有取消第一年的实验课程,这才有可能实现。基勒说:“这样做可以腾出更多的空间来分散其他学生,但对今年的新生来说,这有点损失。”

基勒回忆说:“当我们在夏天开始开放时,人们都很高兴能回到实验室——继续他们的研究,在一起,有一种非常困难的时期已经结束的感觉。”然而,事情变得更加困难。去年11月,新冠肺炎感染人数激增,导致英国政府再次实施封锁。

基勒说:“我们不知道我们是否会因为研究而再次被关闭。”“人们都很紧张,因为我们必须度过这个冬天,这就像一条黑暗的隧道,有一个转折点。”

丰丰人

作为新加坡国立大学的讲师,他的工作主要集中在化学教育方面,丰丰人是在Covid-19出现时准备的。他领导的研究小组专注于使用视频摄像甚至虚拟现实(VR)等技术来教授化学。

自2012年以来,他开始教授混合课程,一半是面对面授课,一半是在线授课。2003年,当冯德伦十几岁的时候,Sars病毒严重袭击了新加坡和中国等地,给他留下了深刻的印象。他回忆说:“我当时就想,也许有一天我们会需要这些工具。”

在花了数年时间研究最有效、最高科技的化学教学方法(通常是远程教学)后,冯德伦发现,当疫情导致世界各地的大学转向远程教学时,他的专业知识突然变得非常受欢迎。

各地的化学家和教育家都向冯德伦伸出了橄榄手,在多年来一直被批评过于超前之后,他很感激外界对他的积极关注。冯德伦收到了许多在线演讲的邀请,主要是关于如何利用技术更有效地教学。

根据特定课程的需要,他推荐的化学教学设备包括虚拟现实和360摄像头,以及像Lightboard这样的设备,可以让教师在面对学生时写笔记,无人机可以帮助创建下一个层次的教育视频,以及像Instagram这样的社交媒体应用程序,可以发布短视频来吸引学生的注意力。

70%的学生更喜欢在线学习

这种技术在化学教学中的有用性的一个例子是Fung的团队开发的一个应用程序,该应用程序允许学生使用增强现实技术更好地可视化生物分子和复杂的3D结构。

几个月前,冯德伦对他的学生进行了调查,发现约70%的学生更喜欢在线学习,因为这样可以节省通勤时间,并获得更多睡眠。他说,他们说这样的交换是值得的。

冯德伦坚持认为,各地的教授和研究人员都应该认为在线教学是一种新常态。他说:“我怀疑有一大群讲师认为他们可以用最低限度的技术来应付,在网上教学以应付下学期。”“现在是时候发挥领导作用,找到你的道德勇气来拥抱科技,并积极学习在混合教学中支持大学生。”

詹姆斯金丝雀

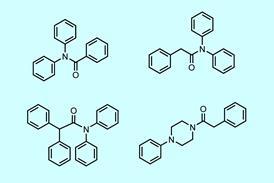

有机化学家詹姆斯金丝雀已担任纽约大学化学系主任约6年。他还在大学里管理着一个研究实验室,设计、合成和研究各种类型的分子开关。今年3月,当新冠肺炎袭击纽约市时,该大学的研究实验室关闭了。研究人员必须远程工作,所有课程都采用远程教学。

这些实验室在7月和8月逐渐重新开放,自那以来一直以50%的占用率运行,并严格保持物理距离(人与人之间的距离为6英尺)和公共卫生规则,包括强制佩戴口罩,除非独自在办公室,以及繁重的清洁协议,包括每天多次擦拭公共区域。

卡纳利说,科研关闭和中断的一个影响将是延误。他说,我对那些希望在今年转到新的研究岗位的学生尤其感到难过,因为许多机构正在冻结招聘。

Canary不太确定在纽约大学有多少研究进展受到了阻碍,因为不同的实验室似乎以不同的方式适应了这种情况,但他指出,学生们不能像往常一样在实验室里花那么多时间。

事实上,他实验室里最年长的学生在1月份的中国春节期间回了中国,从那以后就一直被困在那里。他回美国的入境签证被推迟了,在他等待文书工作期间,中国的Covid-19病例数量激增。金丝雀回忆说,“然后,美国切断了中国人来美国的机会,所以他还在那里。”在疫情早期,这名学生在家中被隔离,但现在可以在纽约大学上海校区进行研究,使用该校的一些设施。

在这里工作可能是目前最安全的地方之一

纽约大学的新学期在9月初以混合模式开始——有些课程完全在线上,有些完全面对面,还有一些是混合的。在化学系,亲自到场的学生最多的是实验课学生。然而,即使是这些课程也是混合的,一些学生亲自动手做实验,而另一些学生则选择在线实验。

该大学的化学系有41名教师,每学期约有2500名学生。几乎所有的部门会议仍在网上举行,但在保持社交距离的情况下,允许一对一会议。

加那利说,纽约大学正在对其化学生物学设施进行重大翻新,其中一些工作已经推迟,但希望很快就能恢复。

他表示,纽约大学的状况比许多姐妹学校都要好——不仅曼哈顿的阳性检测率低于美国其他大部分地区,而且纽约大学的阳性检测率“极低”。所有学生和员工必须每隔一周进行一次测试。

金丝雀说:“在这里工作可能是目前最安全的地方之一。”

阿卡什深比斯瓦斯

阿卡什·迪普·比斯瓦斯来自印度东北部布拉马普特拉河畔的一个小镇泰兹普尔。凭借比萨高等师范学院的奖学金,他于2016年12月来到意大利攻读博士学位。这位计算化学家本应在10月前提交论文,但新冠肺炎打乱了他的计划。

他的论文工作主要集中在17种蛋白质的水合壳上,但比斯瓦斯在今年2月决定开始专注于将Sars-CoV-2主要蛋白酶作为药物靶点。出版后2月中旬发表了一篇论文之后,他和同事开始研究Covid-19的水合壳,特别是试图确定一种可以抑制蛋白酶的分子,从而防止病毒在人类宿主中自我复制。

“我看到每天都有人死去,所以因为我在药物开发方面有专业知识,所以改变方向是我的主意,”比斯瓦斯说manbetx手机客户端3.0二月的时候。他当时说:“我冒了很大的风险,改变了方向,现在把大部分时间都花在了抗击新冠病毒上……但我已经准备好为人类做任何事情了。”

事实上,转向战略是有问题的。比斯瓦斯不得不申请延期六个月,并于9月底获得批准。他的论文截止日期是4月30日,他认为时间足够了。

几乎每天我都能在邮箱里找到一封拒绝信

这不是比斯瓦斯想象的如何度过他博士学位的最后一年,他认为这将涉及到一份工作。由于自2020年初以来没有举行过现场科学会议,而且去任何地方旅行都不现实或不可行,他发现几乎不可能通过网络找到工作。

比斯瓦斯解释说:“安排能给你带来工作机会的会议或面试真的非常非常困难。”“现在的竞争太疯狂了,因为竞争太激烈了人们正在失去工作,各地大学的博士后空缺也越来越少。”

在过去的几个月里,他申请了世界各地大学的30多个博士后职位,以及几乎同样多的行业职位。他说:“总共有五六十份工作申请,我100%都被拒绝了。”“我几乎每天都能在邮箱里找到一封拒绝信。”

比斯瓦斯调整了自己的简历和求职信,准备很快开始另一阶段的申请。作为在印度赡养年迈父母和兄弟的唯一人,他承受着压力,只要能找到工作,他愿意去任何地方。

约翰林地

作为南非开普敦大学的博士后药物化学家,约翰林地在非洲唯一的综合药物研发平台H3D工作。他的研究重点是设计和合成治疗疟疾等传染病的潜在药物先导,但在疫情爆发的头几个月陷入了停滞。

3月初,在南非出现首例Covid-19病例后不久,政府实施了为期三周的“严格”封锁,开普敦大学校园也被关闭。最初,除非是为了购买食品杂货或就医,否则任何人都不允许离开家。甚至户外运动也被禁止。

南非的限制慢慢放松,到7月,伍德兰的实验室恢复了工作——尽管是在上午和下午轮班,以防止过度拥挤,并强制保持身体距离,戴口罩并定期擦拭工作表面。

把实验室工作放在一天的头几个小时,效果很好

伍德兰说,基本上一切都恢复了正常。“每天有二三十名化学家使用这个实验室,目前还没有发现与工作相关的病毒传播。”

他上早班,早上7点左右离家,下午1点左右回家。那时伍德兰真的又渴又饿,因为校园里不鼓励吃喝。

他说,把实验室工作安排在一天的前几个小时很有效,因为“你可以充分利用化学反应,然后在家里就有不受干扰的电脑时间来完成深入的工作。”如果一切恢复正常,伍德兰和他的许多同事都有兴趣继续这个计划。

然而,缺点是沟通不像以前那么流畅,因为他的团队不是都在实验室里。他指出:“如果我需要在下午轮班时与同事一起工作,那就必须通过冗长的电子邮件或WhatsApp聊天来完成。”“或者,我们有时可以在两班换班的时间见面。”

伍德兰很高兴他的团队能够继续工作,当他在家处理拨款提案和数据分析等问题时,他怀念与同事之间的面对面互动和3D对话。他说:“你仍然觉得自己被隔绝了。”“但是在早上结束的时候,在你的小瓶或烧瓶里有一个化学产品,这是非常令人满意的——湿化学师就是喜欢研究物质和分子。”

Mélissa Nehme, Lucía Gallego和Joe Wood

瑞士苏黎世大学的一个小型化学研究小组通过分子地形学将有机合成与超分子化学结合起来,当其中一名成员被诊断患有Covid-19时,他们的工作完全中断,5人都不得不在10月份隔离10天。

“我男朋友感染了,所以我去做了检测,结果病毒呈阳性,但我的症状非常轻微,甚至没有发烧,”她回忆道梅丽莎Nehme他是该大学的博士生。从那时起,各研究小组之间就有了互不联系的要求。

Nehme被隔离了整整两周,在此期间,研究停止了。10月底,该组织得以重新聚在一起。

“直到Mélissa感染病毒之前,我们只在实验室外面,在空气不通风的地方戴口罩,但从那以后,我们一直戴着口罩,”解释说乔·伍兹他是该团队的博士生。

我的症状很轻微,甚至没有发烧

他补充说,就研究生产力而言,新冠疫情在美国的影响没有在其他国家那么大。“瑞士允许我们留在实验室继续研究。该国避开了邻国实施的一些更严格的检疫措施。

3月13日星期五,瑞士政府取消了所有大学课程,所有实验室关闭。Nehme和她小组的其他成员在接下来的周一被允许回到实验室,但大学在两天后完全关闭。所有研究小组于4月底返回大学,并保持社交距离。

课程仍在网上进行,但实验课程仍然是面对面的。例如,由博士生教授的普通化学实验室露西娅加利西亚语他们也是研究小组的成员,他们面对面地进行了讨论。加勒戈说,这些区域有20名或更多的学生,但他们都戴着口罩,有足够的空间保持分离,并有足够的通风。

伍兹赞同瑞士采取温和措施抗击新冠肺炎。他说:“这让人们有责任戴口罩并保持距离。”“这所大学的病例相对较少,包括Mélissa在内,研究人员中只有3例。”但他承认,瑞士是欧洲和世界上新冠病毒感染率最高的国家之一。

Nehme也认为没有理由采取更严格的措施。她说:“我愿意做任何事,就是不想再呆在家里被关起来。”“如果有症状就隔离。”

化学家与冠状病毒

- 1

- 2

目前阅读

目前阅读

冠状病毒中的化学家:2020年回顾

- 3.

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20.

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30.

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

暂无评论