互动科学传播者在享受乐趣的同时发挥作用

当乔纳森·弗雷德里克上小学时,他经常跟着他的软件工程师父亲去当地的科学博物馆。当他的父亲下班后帮助那里的程序员制作电脑化的展品时,弗雷德里克在空荡荡的大楼里玩了几个小时。“这绝对让我爱上了博物馆,”弗雷德里克说做过科学传播者吗他现在是美国北卡罗来纳科学节的主任。

一些科学爱好者爱上了研究,并将他们的职业生涯奉献给学术追求。另一些人,比如弗雷德里克,在让人们更容易理解这个主题中找到了意义。互动科学传播者做着重要的工作。不过,对他们来说,这份工作也是无穷无尽的乐趣。

热爱科学,而不是学术

不出所料,许多互动科学传播者都有科学背景,尽管这并不是这类工作的必要条件。弗雷德里克喜欢在大学学习科学,但从未想过要成为一名科学家。相反,他“发现,为那些在实验室里很自在、但在公共场合可能不太自在的人做一个大使是很有价值的”。

艾米丽国库,她在科学牛津中心工作,这是英国牛津的一个室内外互动科学教育中心,她在攻读医学博士学位时意识到自己不适合终身教职。她热爱实验室工作,但学术界的政治以及与导师之间的紧张关系促使她探索其他职业。在业余时间,她开始参加科学节,并发现自己喜欢传播科学。

这是他们得到的惊喜和快乐,以及你看到的那种小火花

在科学牛津中心,由科学牛津管理,牛津信托慈善机构的一部分,Fisk为家庭和学校组织参观,展览和研讨会。她说:“我最喜欢参观学校。”“有时你会说些什么或做个示范,你会看到一两个孩子说:‘什么?!这是他们得到的惊喜和快乐,以及你看到的那种小火花。我喜欢这些小时刻。”Fisk adds that she is fortunate to have found a job that combines teaching and public engagement. ‘I’ve got the perfect career,’ she says. ‘I’m a basically a teacher, but also I don’t have the pressure of teaching.’

与菲斯克相似,性格外向斯泰西贝克,他是美国科学促进会(AAAS)的公众参与项目助理,在美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)的分子生物学实验室工作了3年后离开了学术界。贝克说:“我意识到研究并不完全适合我:它能满足我的分析大脑,但不能满足我的创造力或我想与人交往的那一面。”

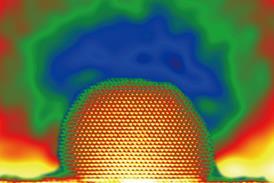

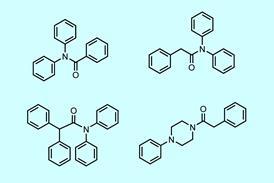

杰夫Vinokur很早就涉足这个领域了。在还是一名本科生的时候,这位博士级别的生物化学家就发起了“舞蹈科学家”项目,在美国各地为学校的孩子们进行视觉上吸引人的化学和物理实验,其中还穿插了一些舞蹈。维诺库在谈到自己的演示时说:“当你让东西改变颜色时,这种东西对孩子来说非常有吸引力。”“这可以激励和影响他们考虑从事科学事业,并对科学更感兴趣。”

现在他是一名全职的科学传播者一代天才该公司为5至13岁的儿童制作教育科学视频。每周大约有100万学生使用这些内容。虽然维诺库计划在某个时候回到研究中,但现在他完全致力于激励孩子们的事业。他说:“我不认为每个人都需要成为科学家,但我确实认为每个人都应该在合适的年龄接触(科学),然后他们可以决定自己想做什么。”

认真的工作伴随着乐趣

虽然互动科学传播者在工作日中可以享受许多有趣的活动,但他们也有自己的工作要做。作为一名企业家,维诺库最终不可避免地身兼数职。他不仅要出现在镜头前,他还必须协助写剧本,视频编辑和行政工作。维诺库说:“一方面,这很累人。“但另一方面,我有这样的职业生涯,每周能接触到100万名学生,我是多么幸运啊。”

菲斯克的工作也让她时刻保持警惕。她是科学牛津中心协调和管理学校和公众参观的两个人之一。她说:“我必须在坐在桌子前处理所有后勤工作和表演之间快速切换。”

此外,传播人员必须迅速调整和适应大流行。与许多博物馆一样,位于美国俄亥俄州哥伦布市的科学与工业中心(Cosi)在大流行开始时关闭。在危机中,弗雷德里克Bertley他和他的团队就如何接触公众展开了头脑风暴。“我们知道人们喜欢来到科学博物馆,因为这里有亲身体验的互动。它不太像艺术博物馆,你站在那里只看艺术品,”伯特利说。“所以,我对团队的挑战是我们如何做到这一点?我们如何保留人们对Cosi的喜爱,(即使)我们在物理上是封闭的?”

伯特利的团队制作了六套科学套件,每一套都围绕一个主题(比如太空或人体),并开始将它们分发给贫困儿童。他们的目标是在今年年底前为10万名美国儿童提供服务。每个工具包都有五种不同的实践活动的材料。

与此同时,凯蒂,代表美国科罗拉多州丹佛市附近的阿斯彭学院是一所私立学校,她的Steam和创新教育工作者不得不寻找新的方法来教授她的选修课——一门结合了机器人、工程、编码、建筑项目和可持续性的跨学科课程。在2020年8月新学年开始时,学校实施了一种混合出勤模式——学生可以在有Covid协议的场所学习,也可以虚拟学习。

对于虚拟学习者,Behrmann利用她的教学设计能力创建了在线模拟,这样学生就可以参加学校里其他人正在做的那种设计和技术挑战。例如,如果他们的同学正在学习黏土模型,基于网络的学生将使用在线3D建模程序。贝尔曼说:“能够真正探索这些在线平台对学生来说都是一种福音,无论是面对面的还是在线的。”“能够比较制作实物原型和在网上或数字空间制作,这真的很有趣……年仅七八岁的孩子就能谈论制造和工程的物理和数字模式。”

从科学到科学传播

在一个被错误信息和假新闻困扰的世界里,科学家们有必要教育公众。但忙碌的学者往往无法投入时间在这一事业上——这就是为什么职业科学传播者和教育工作者的工作如此有价值。“我们在研究人员和公众观众之间建立了有意义的联系,”他说冬青门宁格,美国明尼苏达大学贝尔博物馆公众参与和科学学习主任。这些有意义的联系之所以重要,原因有很多。第一,科学对我们的健康、福祉和环境至关重要,(我们)要确保公众能够提出问题,并获得他们做出决定所需的信息。”

拥有科学学位和研究经验的人非常适合这个职业,因为他们的背景使他们具备了几个优势。门宁格拥有生物学学士学位和行为学、生态学、进化论和系统学博士学位,她指出,这些学位为她“在科学研究过程中打下了坚实的基础”。我可以解释我们是如何知道我们所知道的,因为我已经做过了,我也参与了这个过程。”

科学家们还发现,当门宁格对他们进行沟通技巧培训时,他们更容易信任她。她说:“我能说他们的语言,我知道他们来自哪里,我知道他们做的工作。”“我可以帮助他们挑战自我,思考吸引公众的新方法。”

还有更多无形的好处。贝克说:“我喜欢我作为科学家所获得的技能。”他说,我能够看到一个问题,然后分解它,思考每一步,以及我如何完成并试图解决某些问题,这种能力一直在我的工作中体现出来。

真正优秀的科学传播者能引起观众的关注

希望进入该领域的研究人员必须培养强大的沟通和同理心技能,以与他们的观众建立联系。伯特利自己也做过多年的实验科学家,他说优秀的科学传播者需要尊重观众的好奇心。他说,首先,不要因为你是科学家就傲慢自大。“没有不好的问题。所以,当你和别人说话时,特别是如果他们没有接受过任何科学训练,或者没有任何更高层次的科学经验,一定要让他们感到很舒服,这样他们就可以问你任何问题。”

此外,沟通者必须超越事实,深入讲述故事,以产生影响。弗雷德里克说:“大多数人都达到了他们非常擅长的程度,他们对一个复杂的术语有了很好的定义,对一个复杂的想法有了很好的类比,但他们就止步于此了。”“真正优秀的科学传播者不仅限于此。他们会让听众非常清楚地理解他们所说的内容,并让他们关心这些内容。”

然而,要让人们对科学产生积极的兴趣绝非易事。事实上,它会让你的情感枯竭。贝尔曼说:“人们认为他们不懂科学,这是我真正纠结的问题,也是我努力反对的问题。”“他们倾向于把自己放在‘哦,我在大学里没有学过科学,也从来没有学过科学’的盒子里。很小的孩子就会把自己放在那个盒子里。”Yet, she says, this is what provides her with a sense of purpose. ‘Making science as accessible as possible to the lowest common denominator, while explaining these really high-level and often invisible concepts, is part of the work that drives me the most.’

暂无评论