有些人认为科学和宗教是相互排斥的。大多数人觉得他们之间存在一些冲突。但凯瑟琳·桑德森(Katharine Sanderson)发现,情况并非总是如此

有些人认为科学和宗教是相互排斥的。大多数人觉得他们之间存在一些冲突。但凯瑟琳·桑德森(Katharine Sanderson)发现,情况并非总是如此

你一开始只是个初出茅庐的化学家。是什么让你从实验室转到图书馆的?

JB:在大学学化学和学英语、法语甚至音乐之间,我很难做出选择。我在学校最后几年的一个非常重要的特点是,我是一名化学老师,同时也是一名卫理公会传教士。他教授科学史和科学史这门应试课程。我发现它很棒,因为在这门课上你真的有机会表达自己的观点和评估论点。所以当我去剑桥大学学习化学时,科学史和哲学就已经深深地印在我的脑海里了。

在剑桥大学的第二年,我开始怀疑自己是否想从事化学研究。这不是一个未知的现象。但问题是,我很擅长化学,所以我承受着很大的压力,要我从事直接的化学工作。最后,我诚实地面对自己,意识到我真的不想在化学实验室里度过余生,不管那有多刺激。

就在那时,我想起我是多么喜欢科学的历史和哲学。在20世纪60年代早期,剑桥有一个很棒的系统,你可以在两年内获得化学荣誉资格。因此,我在大学三年级学习了历史和科学哲学,然后继续攻读化学史博士学位。

是什么让你对科学和宗教之间的争论产生兴趣的?

当你研究过科学史,特别是我们通常所说的科学革命时期,你会突然意识到,我们喜欢从那个时期提取的所谓好的科学,在当时很大程度上是嵌入在哲学和神学论述中。我们今天所说的自然科学,在当时叫做自然哲学。

在我们现代世俗文化中,有如此多的神学反思和用宗教语言表达科学思想,这令人惊讶。例如,艾萨克·牛顿爵士说,讨论上帝及其与世界的关系是自然哲学的一部分。所以没有分离。我开始意识到,如果一个人要面对现代科学诞生的背景,就必须把宗教考虑在内。

克斯:今天的科学家能接受灵性吗?

简森-巴顿:这是一个非常有趣的问题。我当然认识一些科学家,他们是虔诚的基督徒,而且在某些情况下会很乐意这么说。但他们也会说,在科学文化中,承认他们有这些兴趣会被认为是相当奇怪的。有趣的是,那些因为害怕显得很奇怪而拒绝在同行中讨论宗教的科学家,在向更广泛的公众发表讲话时,却很乐意采取攻势,谈论这些事情。

你认为科学家谈论他们的灵性很奇怪吗?

简森-巴顿:不是。我这么说的原因是,尽管我自己是一个彻彻底底的科学博物学家,但我也认识到哲学家有时称之为极限问题的存在——科学似乎无法超越这些问题。一个经典的例子是:为什么有东西存在?对大多数人来说,这似乎是一个相当深奥的谜。

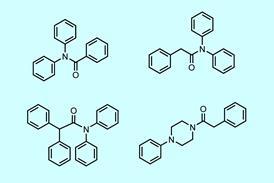

另一个例子是科学和伦理价值。科学本身引发了许多前所未有的伦理问题,特别是在生物技术领域。那么问题来了:我们的道德价值观从何而来?我认为信教的人通常喜欢相信他们的宗教传统中有特别的见解。

克斯:所以,随着科学的进步,世俗化越来越占主导地位的观点不一定是正确的?

简森-巴顿:这种观点可能在过去二三十年才变得重要起来。我们现在似乎更有信心的是,宗教信仰和宗教社区或社会的归属实际上可以满足人性的某些方面。在某些方面,很难看到科学如何满足这些要求,特别是对于街上的人来说。

如果你是一名杰出的科学家,它就会起作用,因为你可以围绕着对你所从事的科学很重要的价值观来构建你的生活。但即使是作为一名科学家,你也有深刻的存在主义担忧:我的理论会被接受吗?这个实验会有效吗?

有一个很有趣的例子:我曾经和一个穆斯林学生的导师聊天,这个学生正在做一个实验来检验一个假设。他得到了一个阴性的结果,他的导师对他说:“你必须再做一次实验,仪器很可能出了问题。”“实验失败的原因有很多。但有趣的是,这个小伙子拒绝了,理由是安拉已经说过要给阴性结果,因此再做一次实验在某种程度上是对安拉的侮辱。我不相信这是典型的,但这是一个非常有趣的例子,说明宗教和存在主义的担忧至少在理论上是如何影响科学实践的。

KS:反过来也可以吗?科学技术能对宗教实践产生影响吗?

JB:当我第一次去耶路撒冷的时候,我和妻子被分配到一个紧挨着电梯的房间,所以我们非常清楚电梯的升降时间。第一天晚上,电梯就像你想象的那样,正常地上下移动:当有人想在某一层上车时,只要按一下按钮,就能到达那里。但是在安息日,电梯会自动停在每一层,不管里面有没有人。电梯的程序是预先设定好的,不需要做任何体力劳动来上下电梯,或者只是为了回到你的房间。让我震惊的是,你可以把它理解为遵守律法的条款,而不是律法的精神,因为你在使用这种聪明的技术来逃避诫命可能说的话。但更重要的是,科技并没有摧毁宗教文化,而是帮助维持了它。

KS:在更久远的历史上,技术对宗教有类似的影响吗?

罗伯特·波义耳是17世纪下半叶自然神学的主要倡导者之一,因为他认为对有机系统的研究只是产生了一个设计和智慧的上帝的无可争辩的证据。波义耳认为,世界上有许多特征是人类无法理解的。澳门万博公司这包括对来世的信仰——这不是我们可以科学地谈论的东西。所以波义耳不相信科学有所有的答案。最有趣的是,波义耳对有关精神的故事感兴趣,而不仅仅是物质。他甚至认为,如果有人找到了魔法石,就有可能与天使进行某种交流。

一百年后,约瑟夫·普利斯特利(Joseph Priestley)想要去除化学和宗教中的鬼魂。普里斯特利不接受物质和精神之间的基本二元论。为了他,我们只谈一件事。在当时,这是一个相当激进的立场。普里斯特利是18世纪晚期思想家的一个很好的例子,他试图使化学和宗教合理化。

KS:这是否标志着一个科学发现提出了与宗教信仰相矛盾的问题的时代?

简森-巴顿:当人们试图解释为什么他们不再有坚定的信仰时,总会出现一些问题。其中一个反复出现的问题是痛苦,它以这样或那样的方式影响着每个人。苦难的问题对达尔文来说至关重要,之所以如此重要,是因为他不仅在贝格尔号航行后饱受病痛折磨,难以工作,而且他看到了年幼的女儿安妮的苦难她十岁就去世了。所以他就像所有人一样遭受痛苦。但最关键的是,他强调竞争和生存斗争的自然选择进化论,使这个问题成为焦点。

实际上,这对神学家最终是有用的,因为他们说:“我们总是对苦难的巨大神秘感到困惑,但现在我们认识到,即使在生物学意义上,苦难也具有创造性的作用。”“人们常说,苦难在纯粹的精神层面上具有创造性的作用——它灌输了坚韧的精神。”但如果你可以说痛苦是进化过程的自然伴随物,那么在某种意义上,你就赋予了痛苦某种合法性。

神学圈里的人确实利用了这个观点,达尔文甚至自己也提出过这个观点。这是一个有趣的问题。他的理论聚焦于苦难,这个问题使得人们很难相信仁慈的上帝。但是这个理论几乎给了你一种证明它的方法。这是这些历史争论复杂性的另一个可爱的例子,它们是如何发生的,与我们现代对可能发生的事情的重建不同。

凯斯:这与科学与宗教或灵性之间的斗争的观点相矛盾。为什么我们现在认为他们是不相容的,而历史上似乎并非如此?

KS:在研究了科学和宗教的关系之后,你现在如何描述你的精神信仰?

简森-巴顿:我当然不能以任何方式把自己描述成一个正统的基督徒。我的行为在某种程度上取决于环境。我意识到,有时候,当我在一个社区工作时,不参与这个群体的基本原理是不合适的。我不想给人留下这样的印象,我只是一个一时兴起就动摇的人,我确实有一些非常坚定的信念,但它们不一定是正统的宗教之类的东西。我仍然深深同情神学研究,以及神学作为一项事业。当我听到科学家们以我认为无知的、基于他们所接触的特定反宗教文化的方式谈论宗教时,我发现自己是多么地不舒服。我觉得自己内心的那种剧烈不适,有时甚至是愤怒,是一种迹象,表明我在内心深处还没有摆脱我曾经认为重要的东西。所以我希望在我离开的这段时间里,我将继续至少忠实于传统的这一方面。

凯瑟琳·桑德森(Katharine Sanderson),法国福瓦科学作家

暂无评论